еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ„改葬гҒ®ж–№жі•гғ»жөҒгӮҢгҒЁеҫҢжӮ”гҒҷгӮӢеүҚгҒ«зҹҘгӮӢгҒ№гҒҚгғҲгғ©гғ–гғ«

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒЁгҒҜгҖҒгҒҠеў“(еў“зҹі)гҒӢгӮүгҒ”йҒәйӘЁгӮ’еҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҰи§ЈдҪ“гғ»ж’ӨеҺ»гҒ—гҒҰжӣҙең°гҒ«жҲ»гҒ—гҒҰеў“ең°гҒ®дҪҝз”ЁжЁ©гӮ’еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ«жҲ»гҒҷгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ«гҒҜгҖҒгҒҠеў“гҒ®з®ЎзҗҶгғ»з®ЎзҗҶиІ»гҒ®иІ жӢ…гӮ’жёӣгӮүгҒӣгӮӢгҖҒз„ЎзёҒеў“гҒ®еҝғй…ҚгҒҢи§Јж¶ҲгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиҰӘж—ҸгҒӢгӮүеҸҚеҜҫгҒ•гӮҢгҒҰеј•гҒҚз¶ҡгҒҚеў“ең°гӮ’з¶ӯжҢҒгғ»з®ЎзҗҶгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҖҒеҜәйҷўгҒӢгӮүй«ҳйЎҚгҒӘйӣўжӘҖж–ҷгӮ’и«ӢжұӮгҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгғҲгғ©гғ–гғ«гҒҢзҷәз”ҹгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ“гҒ®иЁҳдәӢгҒ§гҒҜгҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ„改葬гҒ®ж–№жі•гғ»жөҒгӮҢгғ»иІ»з”ЁгҖҒзҹҘгҒЈгҒҰгҒҠгҒҸгҒ№гҒҚгғҲгғ©гғ–гғ«гҒЁгҒқгҒ®еҜҫеҮҰжі•гҒҫгҒ§и§ЈиӘ¬гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ§еҫҢжӮ”гҒҷгӮӢеүҚгҒ«зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

- еҫҢжӮ”гҒ—гҒӘгҒ„еў“гҒҳгҒҫгҒ„

вҶ“ең°еҹҹжңҖе®үеҖӨгӮ’жӣҙж–°дёӯвҶ“

жңҖе®үеҖӨгҒ§еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢ

гҒҠйӣ»и©ұгҒ§зӣёи«ҮеҸ—д»ҳдёӯ

- еҫҢжӮ”гҒ—гҒӘгҒ„еў“гҒҳгҒҫгҒ„

- жңҖе®үеҖӨгҒ§еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢ

- 050-5497-6660

вҶ“гҒ©гҒ“гӮҲгӮҠе®үгҒ„жңҖе®үеҖӨгҒ«жҢ‘жҲҰдёӯвҶ“

гҒҠйӣ»и©ұгғ»LINEгҒ§гӮӮзӣёи«ҮгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷ

гӮӮгҒҸгҒҳ(гғЎгғӢгғҘгғј)

-

- 1)еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒЁгҒҜ?еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’з„ЎиҰ–гҒ—з¶ҡгҒ‘гҒҰгҒҠеў“гӮ’ж”ҫзҪ®гҒҷгӮӢгғӘгӮ№гӮҜ

- 2)еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҹгҒқгҒ®еҫҢгҒ®гҒ”йҒәйӘЁгғ»еў“зҹігғ»дҪҚзүҢгғ»д»ҸеЈҮгҒ®еҸ–жүұгҒ„гғ»дҫӣйӨҠж–№жі•

- 3)еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒҷгӮӢжҷӮжңҹгӮ„жүӢз¶ҡгҒҚж–№жі•гғ»жөҒгӮҢ

- 5)еў“гҒҳгҒҫгҒ„гғ»ж”№и‘¬гҒ§еҫҢжӮ”гҒҷгӮӢгҒҫгҒҲгҒ«зҹҘгӮӢгҒ№гҒҚгғҲгғ©гғ–гғ«гҒЁеҜҫеҮҰжі•

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒЁгҒҜ?еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’з„ЎиҰ–гҒ—з¶ҡгҒ‘гҒҰгҒҠеў“гӮ’ж”ҫзҪ®гҒҷгӮӢгғӘгӮ№гӮҜ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ®ж„Ҹе‘ігғ»е®ҡзҫ©

еў“гҒҳгҒҫгҒ„(еў“д»•иҲһ)гҒҜгҖҒгҒҠеў“(еў“зҹі)гҒӢгӮүгҒ”йҒәйӘЁгӮ’еҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҰи§ЈдҪ“гғ»ж’ӨеҺ»гҒ—гҒҰжӣҙең°гҒ«жҲ»гҒ—гҒҰеў“ең°гҒ®дҪҝз”ЁжЁ©гӮ’еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ«жҲ»гҒҷгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒе»ғеў“(гҒҜгҒ„гҒј)гҒЁгӮӮгӮҲгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒЁж”№и‘¬гҒ®ж„Ҹе‘ігҒ®гҒЎгҒҢгҒ„

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҰгҒ”йҒәйӘЁгӮ’гҒ»гҒӢгҒ®зҙҚйӘЁе…ҲгҒ«з§»гҒҷгҒ“гҒЁгӮ’改葬гҒЁгҒ„гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒЁж”№и‘¬гҒ®иЁҖи‘үгҒ®ж„Ҹе‘ігҒ«гҒҜгҖҒгҒ”йҒәйӘЁгӮ’гҒҠеў“гҒӢгӮүеҸ–гӮҠгҒ гҒҷгҒЁгҒ„гҒҶиЎҢзӮәгҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ»гҒӢгҒ®зҙҚйӘЁе…ҲгҒ«гҒ”йҒәйӘЁгӮ’移гҒҷиЎҢзӮәгҒҜ改葬гҒ®иЁҖи‘үгҒ«гҒ®гҒҝеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ«гҒҜеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ®еҜҫиұЎгҒҜгҒҠеў“(еў“зҹі)гҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒзҙҚйӘЁе Ӯгғ»жЁ№жңЁи‘¬гҒҜеҗ«гҒҫгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒЁж”№и‘¬гҒ®ж„Ҹе‘ігҒ®гҒЎгҒҢгҒ„гҒ®иЎЁ

| 改葬 | еў“гҒҳгҒҫгҒ„ | |

|---|---|---|

| гҒ”йҒәйӘЁгӮ’еҸ–гӮҠгҒ гҒҷ | еҗ«гӮҖ | еҗ«гӮҖ |

| гҒ»гҒӢгҒ®зҙҚйӘЁе…ҲгҒ«гҒ”йҒәйӘЁгӮ’移гҒҷ | еҗ«гӮҖ | еҗ«гҒҫгҒӘгҒ„ |

вҖ»ж”№и‘¬гҒҜжі•еҫӢгҒ§дҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢиЁҖи‘үгҒ§гҖҒеўіеў“гӮ„зҙҚйӘЁе ӮгҒ«зҙҚгӮҒгӮүгӮҢгҒҹйҒәйӘЁгӮ’д»–гҒ®еўіеў“гӮ„зҙҚйӘЁе ӮгҒ«з§»гҒҷгҒ“гҒЁгӮ’гҒ„гҒ„гҒҫгҒҷ(еў“ең°еҹӢ葬法第2жқЎ3й …) гҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ®д»¶ж•°гҒҢеў—еҠ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзҗҶз”ұ

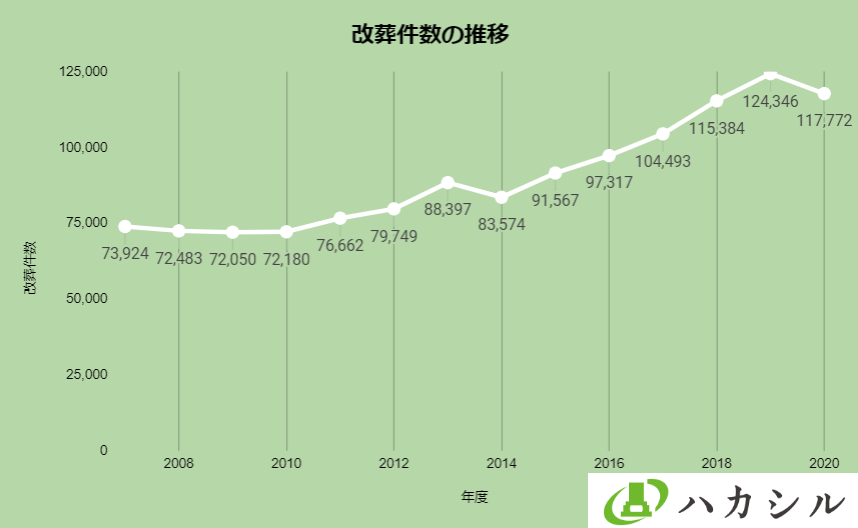

еҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҒҢгҒҠгҒ“гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢиЎӣз”ҹиЎҢж”ҝе ұе‘ҠгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҰгҒ”йҒәйӘЁгӮ’гҒ»гҒӢгҒ®зҙҚйӘЁе…ҲгҒ«з§»гҒҷ改葬гҒ®д»¶ж•°гҒҜгҖҒ2007е№ҙгҒ«гҒҜ73,294件гҒ§гҒ—гҒҹгҒҢгҖҒ2020е№ҙгҒ«гҒҜ117,772件гҒ«еў—еҠ гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҰгҒ”йҒәйӘЁгӮ’гҒ»гҒӢгҒ®зҙҚйӘЁе…ҲгҒ«з§»гҒҷгҒӢгҒҹгҒҢеӨҡгҒ„зҗҶз”ұгҒҜгҖҒгҒҠеў“гӮ’з¶ҷгҒҗеӯҗеӯ«гҒҢгҒ„гҒӘгҒ„家ж—ҸгҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҖҒйғҪеёӮйғЁгҒ«дәәеҸЈгҒҢйӣҶдёӯгҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгҒҠеў“гҒ®з®ЎзҗҶгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„家ж—ҸгҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ

гҒҠеў“гӮ’з¶ҷгҒҗеӯҗеӯ«гҒҢгҒ„гҒӘгҒ„家ж—ҸгҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢ

жҳҺжІ»жҷӮд»ЈгҒ«еҲ¶е®ҡгҒ•гӮҢгҒҹж°‘жі•гҒ®е®¶еҲ¶еәҰ(家гӮ’еҚҳдҪҚгҒЁгҒ—гҒҰ1гҒӨгҒ®жҲёзұҚгӮ’гҒӨгҒҸгҒЈгҒҰгҖҒжҲёдё»гҒҢгғӘгғјгғҖгғјгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰжЁ©еҠӣгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰ家ж—ҸгӮ’зөұзҺҮгҒҷгӮӢд»•зө„гҒҝ)гҒ®гҒӘгҒ”гӮҠгҒ§гҖҒгҒҠеў“гҒ®жүҝз¶ҷиҖ…гҒҜеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰй•·з”·гҒЁжұәгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ家еәӯгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

е°‘еӯҗй«ҳйҪўеҢ–гғ»ж ёе®¶ж—ҸеҢ–гҒҢйҖІгӮ“гҒ гҒ“гҒЁгҒ§зӢ¬гӮҠиә«гҖҒеӨ«е©ҰгҒ®гҒҝгҖҒеӨ«е©ҰгҒЁеӯҗдҫӣгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«е®¶иЁҲгӮ’е…ұгҒ«гҒҷгӮӢдәәж•°гҒҢе°‘гҒӘгҒ„家еәӯгҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҒҠеў“гӮ’з¶ҷгҒҗеӯҗеӯ«гҒҢгҒ„гҒӘгҒ„гҖҒеӯҗдҫӣгҒҜгҒ„гӮӢгҒ‘гҒ©з”·гҒ®еӯҗгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹзҗҶз”ұгҒ§иҮӘеҲҶгҒҹгҒЎгҒ®д»ЈгҒ§еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’йҒёжҠһгҒҷгӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҠеў“гҒ®з®ЎзҗҶгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„家ж—ҸгҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢ

ең°ж–№гҒ«гҒҠеў“гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢ家ж—ҸгҒҢйҖІеӯҰгғ»е°ұиҒ·гҖҒзөҗе©ҡгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ§йғҪеёӮйғЁгҒ«з§»гӮҠдҪҸгӮҖгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

йғҪеёӮйғЁгҒ«з§»гӮҠдҪҸгӮ“гҒ 家ж—ҸгҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒйҒ ж–№гҒ«гҒӮгӮӢгҒҠеў“гҒ®жҺғйҷӨгғ»гҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒ®иІ жӢ…гҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгҒ„гҒҫгҒ®дҪҸгҒҫгҒ„гҒ®иҝ‘гҒҸгҒ«гҒ”йҒәйӘЁгҒ®е®үзҪ®е ҙжүҖгӮ’移гҒҷгӮұгғјгӮ№гҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

з¶ҷжүҝиҖ…гҒҢйҖ”зө¶гҒҲгҒҰж”ҫзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢз„ЎзёҒеў“гҒ®зү№йӣҶгҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢ

жүҝиҖ…гҒҢйҖ”зө¶гҒҲгҒҰгҖҒз®ЎзҗҶиІ»з”ЁгҒҢж”Ҝжү•гӮҸгӮҢгҒҡгҒ«ж”ҫзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҠеў“(з„ЎзёҒеў“)гҒҜгҖҒз®ЎзҗҶиІ»з”ЁгҒ®еӣһеҸҺгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖҒиіје…ҘеёҢжңӣиҖ…гҒ«еҢәз”»гҒҢеЈІгӮҢгҒӘгҒ„гҖҒз„ЎзёҒеў“гҒ®ж’ӨеҺ»иІ»з”ЁгӮ’жӢ…гӮҸгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒӘгҒ©еў“ең°гҒ®з®ЎзҗҶиҖ…гҒ«иІ жӢ…гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒӮгӮҸгҒӣгҒҰгҖҒгҒ»гҒ“гӮҠгғ»иӢ”гғ»гӮ«гғ“гғ»йіҘгҒ®гғ•гғігғ»иҠұзІүгҒӘгҒ©гҒ®жұҡгӮҢгҒҢзӣ®з«ӢгҒӨгҖҒйӣ‘иҚүгҒҢз”ҹгҒ„иҢӮгҒ’гӮӢгҒӘгҒ©гҖҒе‘ЁгӮҠгҒ®гҒҠеў“гҒ«гӮӮиҝ·жғ‘гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒҹгӮҒзӨҫдјҡе•ҸйЎҢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгғҶгғ¬гғ“гҒ§з„ЎзёҒеў“гҒ®зү№йӣҶгҒҢзө„гҒҫгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

з„ЎзёҒеў“гҒ®зү№йӣҶгӮ’гғҶгғ¬гғ“гҒ§иҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒҠеў“гӮ’ж”ҫзҪ®гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§дҫӣйӨҠгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҹеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҖҒгҒ”е…ҲзҘ–гҒ•гҒҫгҒ«з”ігҒ—иЁігҒӘгҒ„гҖҒиҝ‘гҒҸгҒ®гҒҠеў“гҒ«з”ігҒ—иЁігҒӘгҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҒӢгҒҹгҒҢеӨҡгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ®д»¶ж•°гҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢгғҮгғЎгғӘгғғгғҲгғ»гғЎгғӘгғғгғҲ

гғҮгғЎгғӘгғғгғҲ

гғҮгғЎгғӘгғғгғҲ

- зҪӘжӮӘж„ҹгӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§зІҫзҘһгҒ«иІ жӢ…гҒҢгҒӢгҒӢгӮӢ

- гҒҠеў“гҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢеҜӮгҒ—гҒ•гӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢ

- еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ«гҒҜиІ»з”ЁгҒЁжүӢй–“гҒҢжҺӣгҒӢгӮӢ

зҘ–зҲ¶жҜҚгҖҒдёЎиҰӘгҒӢгӮүеҸ—гҒ‘з¶ҷгҒҢгӮҢгҒҰгҒҚгҒҹе ҙжүҖгӮ’иҮӘеҲҶгҒ®д»ЈгҒ§гҒ—гҒҫгӮҸгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒгҒ”е…ҲзҘ–ж§ҳгҒ«з”ігҒ—иЁігҒӘгҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒӢгҒҹгҒҢеӨҡгҒҸгҒ„гӮүгҒЈгҒ—гӮғгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҹгҒӢгӮүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгҖҒгҒ”е…ҲзҘ–гҒ•гҒҫгҒ®дҫӣйӨҠгӮ’гҒ—гҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҸгҒ”йҒәйӘЁгӮ’е®үзҪ®гҒҷгӮӢе ҙжүҖгҒ§дҫӣйӨҠгӮ’гҒӨгҒҘгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ®з¬¬1жӯ©гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒҠеў“гҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢеҜӮгҒ—гҒ•гӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢ

еӨ§еҲҮгҒӘдәәгҒҢдәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒӮгҒЁгҒ«зҸҫе®ҹгӮ’еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒҚгҒ«гҖҒжүӢгӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгҒҹгӮҠгҖҒиӘһгӮҠгҒӢгҒ‘гӮӢе ҙжүҖгҒЁгҒ—гҒҰгҒҠеў“гҒ«еҮәеҗ‘гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒҹгҖҒз”ҹеүҚгҒ«и©ұгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҚгҒЁеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгҒҠеў“гҒ®жҺғйҷӨгӮ’гҒ—гҒӘгҒҢгӮүжңҖиҝ‘гҒӮгҒЈгҒҹгҒ§гҒҚгҒ”гҒЁгӮ„гҖҒж—Ҙй ғгҒ®ж„ҡз—ҙгғ»ж–ҮеҸҘгӮ’и©ұгҒҷе ҙгҒЁгҒ—гҒҰгҒҠеў“гҒ«еҮәеҗ‘гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒҹгҒҜеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒҠеў“гӮ’ж•…дәәгҒЁгҒӨгҒӘгҒҢгӮӢе ҙжүҖгҒЁгҒ—гҒҰеҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҒӢгҒҹгҒҜгҖҒгҒҠеў“гҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰеҜӮгҒ—гҒ„ж°—жҢҒгҒЎгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ«гҒҜиІ»з”ЁгҒЁжүӢй–“гҒҢжҺӣгҒӢгӮӢ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ®гғҮгғЎгғӘгғғгғҲгҒҜгҖҒй–үзңјдҫӣйӨҠгҒ®гҒҠеёғж–Ҫгғ»еў“зҹігҒ®ж’ӨеҺ»д»Јгғ»еҮәйӘЁдҪңжҘӯд»Јгғ»йҒәйӘЁгҒ®з§»йҖҒиІ»з”Ёгғ»йӣўжӘҖж–ҷгҒҢ50дёҮеҶҶпҪһ100дёҮеҶҶзЁӢеәҰгҒӢгҒӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁиЎҢж”ҝгҒ®жӣёйЎһжүӢз¶ҡгҒҚгӮ„иҸ©жҸҗеҜәгҒ®гҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒЁгҒ®зӣёи«ҮгҒӘгҒ©жүӢй–“гҒҢгҒӢгҒӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ

иІ»з”ЁгҒЁжүӢй–“гҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҰгҒ”йҒәйӘЁгӮ’з„ЎдәӢгҒ«гҒ»гҒӢгҒ®е ҙжүҖгҒ«ж”№и‘¬гҒ§гҒҚгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒгҒ”е…ҲзҘ–гҒ«гҒІгҒЁж®өиҗҪгҒӨгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’е ұе‘ҠгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁе¬үгҒ—гҒқгҒҶгҒ«и©ұгҒ•гӮҢгӮӢгҒӢгҒҹгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

гғЎгғӘгғғгғҲ

гғЎгғӘгғғгғҲ

- гҒҠеў“гҒ®з®ЎзҗҶгғ»з®ЎзҗҶиІ»гҒ®иІ жӢ…гӮ’жёӣгӮүгҒӣгӮӢ

- з„ЎзёҒеў“гҒ®еҝғй…ҚгҒҢи§Јж¶ҲгҒ•гӮҢгӮӢ

гҒҠеў“гҒ®з®ЎзҗҶгғ»з®ЎзҗҶиІ»гҒ®иІ жӢ…гӮ’жёӣгӮүгҒӣгӮӢ

гҒҠеў“гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҖҒиӮүдҪ“зҡ„гҒӘиІ жӢ…гҖҒйҮ‘йҠӯзҡ„гҒӘиІ жӢ…гҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§иІ жӢ…гҒҢи»ҪгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

иҮӘеҲҶгҒ®гҒҠеў“гӮ’жҺўгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгӮ„иҰӘж—ҸгҒ«иҮӘеҲҶгҒ®гҒҠеў“гҒ®йқўеҖ’гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҹгҒҸгҒӘгҒ„гҒӢгҒҹгҒҢеӨҡгҒҸгҒ„гӮүгҒЈгҒ—гӮғгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®д»ЈгҒ§еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§жүҝз¶ҷиҖ…гҒёгҒ®иІ жӢ…гӮ’гҒӢгҒӘгӮҠжёӣгӮүгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

- иӮүдҪ“зҡ„гҒӘиІ жӢ…

-

- е№ҙеҝҢжі•иҰҒгӮ’гҒҷгӮӢеәҰгҒ«еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒёгҒ„гҒҸ

- еў“зҹігҒ®жҺғйҷӨгӮ„иҚүжҠңгҒҚгҒ«е®ҡжңҹзҡ„гҒ«гҒ„гҒҸ

- еҜәйҷўгҒ®иЎҢдәӢгҒ«еҸӮеҠ гҒҷгӮӢ

- йҮ‘йҠӯзҡ„гҒӘиІ жӢ…

-

- гҒҠеў“гҒҢйҒ ж–№гҒ«гҒӮгӮӢж–№(дәӨйҖҡиІ»гғ»е®ҝжіҠд»Ј)

- еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ®з®ЎзҗҶиІ»

- еҜәйҷўгҒ®дҝ®з№•иІ»з”Ё

- еҝғзҗҶзҡ„гҒӘиІ жӢ…

-

- зҒҪе®ігҒҢиө·гҒҚгҒҹгҒЁгҒҚгҒ®еў“зҹігҒ®еҝғй…ҚгҖҒйўЁйӣӘгҒ«гӮҲгӮӢжұҡгӮҢгҒ®еҝғй…Қ(дәӨйҖҡиІ»гғ»е®ҝжіҠд»Ј)

з„ЎзёҒеў“гҒ®еҝғй…ҚгҒҢи§Јж¶ҲгҒ•гӮҢгӮӢ

ж’ӨеҺ»гҒ—гҒҹз„ЎзёҒеў“гҒ®гҒӘгҒӢгҒӢгӮүеҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҹгҒ”йҒәйӘЁгҒҜгҖҒдҫӣйӨҠгӮ’еҹ·гӮҠгҒҠгҒ“гҒӘгҒҶ家ж—Ҹгғ»иҰӘжҲҡгҒҢгҒ„гҒӘгҒ„ж•…дәәгӮ„гҖҒзҠҜзҪӘгӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҰжңҚеҪ№гҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜзҚ„жӯ»гҒ—гҒҰиҰӘж—Ҹгғ»йҒәж—ҸгҒ«еј•гҒҚеҸ–гӮүгӮҢгҒӘгҒЈгҒҹж•…дәәе°Ӯз”ЁгҒ®еҗҲзҘҖеў“гҒ«е®үзҪ®гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

д»ЈгҖ…гҒҠеў“гӮ’еҸ—гҒ‘з¶ҷгҒ„гҒ§гҒҚгҒҹеӨ§еҲҮгҒӘгҒ”е…ҲзҘ–гҒ•гҒҫгҒҢзң гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҠеў“гӮ’еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒз”ігҒ—иЁігҒӘгҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгӮӢж–№гҒҢеӨҡгҒҸгҒ„гӮүгҒЈгҒ—гӮғгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҰгҒӮгҒҹгӮүгҒ—гҒ„зҙҚйӘЁе…ҲгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒж°ёд»ЈгҒ«гӮҸгҒҹгҒЈгҒҰгҒ”йҒәйӘЁгҒ®з®ЎзҗҶгғ»дҫӣйӨҠгӮ’гҒҷгӮӢж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҖҒж•ЈйӘЁгӮ’йҒёгҒ¶гҒ“гҒЁгҒ§з„ЎзёҒеў“гҒ«гҒӘгӮӢеҝғй…ҚгӮ’и§Јж¶ҲгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒҜеҝ…иҰҒпјҹеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢзҫ©еӢҷ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ«гҒҜжі•зҡ„гҒӘзҫ©еӢҷгҒҜгҒӘгҒ„

гҒҠеў“гӮ’иіје…ҘгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒЁдәӨгӮҸгҒҷеҘ‘зҙ„жӣёгҒ®з®ЎзҗҶиҰҸе®ҡгҒЁгҒ„гҒҶй …зӣ®гҒ«пҪўдҪҝз”ЁжЁ©гҒ®и§ЈйҷӨпҪЈгҒЁпҪўеў“ең°гҒ®иҝ”йӮ„пҪЈгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеҸ–гӮҠжұәгӮҒгҒҢжӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢй …зӣ®гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еӨҡгҒҸгҒ®еҸ–гӮҠжұәгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒгҒҠеў“гҒ®з®ЎзҗҶж–ҷгҒ®й•·жңҹжңҹй–“ж»һзҙҚгӮ’гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒеў“ең°гҒ®дҪҝз”ЁжЁ©гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢиҖ…гҒҢдәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒӮгҒЁгҒ«з¶ҷжүҝгҒҷгӮӢиҖ…гҒҢз¶ҷжүҝгҒ®з”іи«ӢгӮ’гҒ—гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҖҒз•°гҒӘгӮӢе®—жҙҫгҒ«ж”№е®—гҒ—гҒҹе ҙеҗҲ(еҜәйҷўеў“ең°)гҒҜгҖҒдҪҝз”ЁжЁ©гҒҢж¶Ҳж»…гҒ—гҒҰдҪҝз”ЁиҖ…гҒҜеў“ең°гӮ’иҝ”йӮ„гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒЁжӣёгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еў“ең°гҒ®дҪҝз”ЁжЁ©гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢиҖ…гҒ«гҒҜгҖҒдҪҝз”ЁжқЎд»¶гӮ’е®ҲгӮӢзҫ©еӢҷгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒ§гҒҚгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°еў“ең°гӮ’иҝ”йӮ„гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„(еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҰеў“ең°гӮ’иҝ”йӮ„гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„)еҘ‘зҙ„дёҠгҒ®зҫ©еӢҷгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжі•зҡ„гҒӘзҫ©еӢҷгҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒҢзҸҫзҠ¶гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒ гҒӢгӮүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгҖҒеў“зҹігӮ’ж”ҫзҪ®гҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒЁеў“зҹігҒ®еҠЈеҢ–гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҙ©гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҖҒйҡЈгҒ®гҒҠеў“гҒ«иў«е®ігҒҢеҸҠгҒ¶гҒ“гҒЁгӮӮиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

гӮҲгӮҠеӨҡгҒҸгҒ®дәәгҒ«иЎҢгҒҚеұҠгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢж„ҸиҰӢгғ»иҖғгҒҲж–№гҒӢгӮүгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒд»ЈгҖ…з¶ҷжүҝгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҒҠеў“гӮ’ж”ҫзҪ®гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜдёҖж—ҸгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒдәәгҒЁгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҒ№гҒҚе§ҝгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ®жүӢз¶ҡгҒҚгҒҜеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰзҘӯзҘҖз¶ҷжүҝиҖ…гҒҢгҒҠгҒ“гҒӘгҒҶ

гҒ”е…ҲзҘ–ж§ҳгӮ’гҒӘгҒҗгҒ•гӮҒгҖҒгҒӮгҒҢгӮҒгӮӢзҘҖгӮҠгҒ”гҒЁгӮ’дёӯеҝғгҒ«гҒӘгӮҠйҖІгӮҒгӮӢзҘӯзҘҖз¶ҷжүҝиҖ…гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒзҘӯзҘҖиІЎз”ЈгҒҢж•…дәәгҒӢгӮүжүҝз¶ҷгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

ж°‘жі•897жқЎпҪўзҘӯзҘҖгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжЁ©еҲ©гҒ®жүҝз¶ҷпҪЈгҒ«зҘӯзҘҖз¶ҷжүҝиҖ…гҒ«жүҝз¶ҷгҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒе…ҲзҘ–гҒӢгӮүеӯҗеӯ«гҒҫгҒ§гҒ®дёҖж—Ҹд»ЈгҖ…гҒ®гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҢжӣёгҒӢгӮҢгҒҹ家系еӣігӮ„йҒҺеҺ»еёі(зі»иӯң)гҖҒдҪҚзүҢгғ»д»ҸеЈҮгғ»зҘһжЈҡ(зҘӯе…·)гҒҠгӮҲгҒігҒҠеў“гӮ„еў“ең°(еўіеў“)гҒЁиЁҳијүгҒҢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- 民法第897жқЎ

- зі»иӯңгҖҒзҘӯе…·еҸҠгҒіеўіеў“гҒ®жүҖжңүжЁ©гҒҜгҖҒеүҚжқЎгҒ®иҰҸе®ҡгҒ«й–ўгӮҸгӮүгҒҡгҖҒж…Јзҝ’гҒ«еҫ“гҒЈгҒҰзҘ–е…ҲгҒ®зҘӯзҘҖгӮ’дё»е®°гҒҷгҒ№гҒҚиҖ…гҒҢжүҝз¶ҷгҒҷгӮӢгҖӮ

зҘӯзҘҖз¶ҷжүҝиҖ…гҒҜгҖҒгҒҠеў“гҒ®жүҖжңүжЁ©гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеў“зҹігҒ®дҝ®з№•гғ»з§»и»ўгғ»еҮҰеҲҶгӮ„гҒ”йҒәйӘЁгҒ®ж”№и‘¬гӮ’зӢ¬иҮӘгҒ®еҲӨж–ӯгҒ§гҒ§гҒҚгӮӢжЁ©еҲ©гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢиІ»з”ЁгҒ®ж”Ҝжү•гҒ„зҫ©еӢҷгӮӮзҷәз”ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

жі•еҫӢдёҠгҖҒзҘӯзҘҖдё»е®°иҖ…гҒ®дәәж•°гӮ’еҲ¶йҷҗгҒҷгӮӢжұәгҒҫгӮҠгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒзҘӯзҘҖдё»е®°иҖ…гҒ®дәәж•°гҒҢиӨҮж•°дәәгҒ„гӮӢгҒЁгҒ гӮҢгҒҢиІ¬д»»гӮ’жҢҒгҒӨгҒӢжҳҺзўәгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰгҒІгҒЁгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ

иҮӘеҲҶгҒҢзҘӯзҘҖз¶ҷжүҝиҖ…гҒ§иҰӘж—Ҹгғ»йҒәж—ҸгҒ«иІ»з”ЁиІ жӢ…гӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҹгҒ„гҒЁгҒҚгҒҜгҖҒзӣёи«ҮгӮ’гҒ—гҒҰеҗҢж„ҸгӮ’гӮӮгӮүгҒҶгҒӢгҖҒз”ҹеүҚгҒ«еў“гҒҳгҒҫгҒ„иІ»з”ЁгӮ’иӘ°гҒҢгҒ©гӮҢгҒҸгӮүгҒ„гҒ®еүІеҗҲгҒ§иІ жӢ…гҒҷгӮӢгҒӢжұәгӮҒгҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒӣгҒҡгҒ«гҒҠеў“гӮ’ж”ҫзҪ®гҒ—гҒҰзҷәз”ҹгҒҷгӮӢгғӘгӮ№гӮҜ

гҒҠеў“гҒҢиҚ’гӮҢгӮӢ

гҒ»гҒ“гӮҠгғ»йіҘгҒ®гғ•гғігғ»иҠұзІүгғ»иҠұз«ӢгҒҰгӮ„ж°ҙйүўгҒ«гӮҲгӮӢж°ҙгӮўгӮ«гғ»йӣЁйўЁгҒ«гӮҲгӮӢгӮ«гғ“гӮ„гӮігӮұгғ»иҗҪгҒЎи‘үгҒ®и“„з©ҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжұҡгӮҢгҒҢзӣ®з«ӢгҒӨгҖҒеЎ©е®ігӮ„и»ҠгҒ®жҺ’ж°—гӮ¬гӮ№гғ»еҗёж°ҙгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҠЈеҢ–гҒ—гҒҰеў“зҹігҒҢеҙ©гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖҒйӣ‘иҚүгҒҢз”ҹгҒ„иҢӮгӮӢгҒӘгҒ©гҒҠеў“гҒҢиҚ’гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

е‘ЁгӮҠгҒ®гҒҠеў“гҒ«иҝ·жғ‘гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгғҲгғ©гғ–гғ«гҒ«гҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еў“ең°дҪҝз”ЁиҖ…гҒ®ж„Ҹеҝ—гҒӘгҒҸеў“зҹігҒҢж’ӨеҺ»гҒ•гӮҢгӮӢ

з„ЎзёҒеў“гҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„жӣёгҒ«иЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢжңҹй–“гҖҒз®ЎзҗҶиІ»з”ЁгӮ’ж”Ҝжү•гӮҸгӮҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°е®ҳе ұгҒ«з„ЎзёҒеўіеў“зӯү改葬公е‘ҠгҒҢиЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҖҒи©ІеҪ“гҒҷгӮӢеў“жүҖгҒ«з«ӢгҒҰжңӯгӮ’дёҖе№ҙй–“з«ӢгҒҰгҒҰе…¬зӨәгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

е…¬зӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢжңҹй–“гҒ«еў“ең°гҒ®дҪҝз”ЁжЁ©гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҗҚзҫ©дәәжң¬дәәгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒй–ўдҝӮиҖ…гҒӢгӮүз”ігҒ—еҮәгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°ж’ӨеҺ»гҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгӮұгғјгӮ№гҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

иІ»з”ЁгҒ®ж”Ҝжү•гҒ„зҫ©еӢҷгҒҢзҷәз”ҹгҒ—з¶ҡгҒ‘гӮӢ

гҒҠеў“гҒҢж®ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢйҷҗгӮҠгҖҒе№ҙй–“з®ЎзҗҶиІ»гҒ®ж”Ҝжү•гҒ„зҫ©еӢҷгҒҢзҷәз”ҹгҒ—з¶ҡгҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮ

жҜҺжңҲгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒжҜҺе№ҙж”Ҝжү•гҒ„гӮ’гҒҷгӮӢиЁҳијүгҒҢеҘ‘зҙ„жӣёгҒ«иЁҳијүгҒ—гҒҰгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҖҒжҜҺжңҲгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒжҜҺе№ҙж”Ҝжү•гҒҶиІ»з”ЁгҒ«гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢзөҰд»ҳгӮ’и«ӢжұӮгҒҷгӮӢжЁ©еҲ©(еӮөжЁ©)гҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

еӮөжЁ©гҒҜжЁ©еҲ©гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒҢе®ҹиЎҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒи«ӢжұӮгҒ•гӮҢгҒҹдҪҝз”ЁиҖ…гғ»еҘ‘зҙ„иҖ…гҒҢж”Ҝжү•гҒ„гҒ«еҝңгҒҳгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°иЈҒеҲӨгӮ’иө·гҒ“гҒ•гӮҢгҒҹгӮҠгҖҒе·®гҒ—жҠјгҒ•гҒҲгӮ’гҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еӮөжЁ©гҒ«гҒҜж¶Ҳж»…жҷӮеҠ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ民法第166жқЎгҒ§гҒҜгҖҒи«ӢжұӮгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒӢгӮү5е№ҙгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜиЎҢдҪҝгҒ§гҒҚгӮӢжҷӮгҒӢгӮү10е№ҙгҒЁиЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒҠеў“гӮ’ж’ӨеҺ»гҒ—гҒҰгҒӢгӮү10е№ҙй–“гҒҜе№ҙй–“з®ЎзҗҶиІ»гӮ’и«ӢжұӮгҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

- 第166жқЎ

- в‘ еӮөжЁ©гҒҜгҖҒж¬ЎгҒ«жҺІгҒ’гӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒжҷӮеҠ№гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж¶Ҳж»…гҒҷгӮӢгҖӮ

дёҖгҖҖеӮөжЁ©иҖ…гҒҢжЁ©еҲ©гӮ’иЎҢдҪҝгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгҒЈгҒҹжҷӮгҒӢгӮүдә”е№ҙй–“иЎҢдҪҝгҒ—гҒӘгҒ„гҒЁгҒҚгҖӮ

дәҢгҖҖжЁ©еҲ©гӮ’иЎҢдҪҝгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢжҷӮгҒӢгӮүеҚҒе№ҙй–“иЎҢдҪҝгҒ—гҒӘгҒ„гҒЁгҒҚгҖӮ

е…¬е–¶йңҠең’гӮ„з©әгҒҚеҢәз”»гҒҢгҒӮгӮӢж°‘е–¶йңҠең’гғ»еҜәйҷўеў“ең°гҒҜеў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ•гӮҢгҒӘгҒ„еӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгӮӢ

е…¬е–¶йңҠең’гҒ®е ҙеҗҲгҖҒз„ЎзёҒеў“гҒ®еў“зҹігӮ’ж’ӨеҺ»гғ»и§ЈдҪ“гҒ—гҒҰжӣҙең°гҒ«гӮӮгҒ©гҒҷиІ»з”ЁгҒҜгҖҒзЁҺйҮ‘гҒӢгӮүж”Ҝжү•гӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ«гҒӮгҒҰгӮүгӮҢгӮӢдәҲз®—гҒ«гҒҜгҖҒйҷҗгӮҠгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§з„ЎзёҒеў“гҒҢеӨҡгҒ‘гӮҢгҒ°гҒҷгҒ№гҒҰеў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгӮҖгҒҡгҒӢгҒ—гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

ж°‘е–¶йңҠең’гғ»еҜәйҷўеў“ең°гҒ®е ҙеҗҲгҖҒз©әгҒҚеҢәз”»гҒҢгҒӮгӮҢгҒ°еў“ең°дҪҝз”ЁиҖ…гҒ®ж„Ҹеҝ—гҒӘгҒҸеў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜе°‘гҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®е ҙеҗҲгҒ§гҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ•гӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮе№ҙй–“з®ЎзҗҶиІ»гҒ®зқЈдҝғгӮ’з„ЎиҰ–гҒ—з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒЁиЁҙгҒҲгӮүгӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒж»һзҙҚгҒӣгҒҡгҒ«ж”Ҝжү•гҒ„гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

жүҝз¶ҷиҖ…гҒ«иІ жӢ…гҒҢгҒӢгҒӢгӮӢ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ—гҒӘгҒ„гҒЁе№ҙеҝҢжі•иҰҒгӮ’гҒҷгӮӢеәҰгҒ«еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒёгҒ„гҒҸгҖҒеў“зҹігҒ®жҺғйҷӨгӮ„иҚүжҠңгҒҚгҒ«е®ҡжңҹзҡ„гҒ«гҒ„гҒҸгҖҒеҜәйҷўгҒ®иЎҢдәӢгҒ«еҸӮеҠ гҒҷгӮӢиӮүдҪ“зҡ„иІ жӢ…гӮ„гҖҒеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ®з®ЎзҗҶиІ»гҖҒеҜәйҷўгҒ®дҝ®з№•иІ»з”ЁгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹйҮ‘йҠӯзҡ„иІ жӢ…гҒҢжүҝз¶ҷиҖ…гҒ«гҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ„гӮұгғјгӮ№

гҒ”йҒәдҪ“гӮ’зҒ«и‘¬гҒӣгҒҡгҒ«гҖҒгҒқгҒ®гҒҫгҒҫгҒ®е§ҝгҒ§еҹӢ葬гҒҷгӮӢеңҹ葬гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒгҒ”йҒәйӘЁгҒҜеңҹгҒ«йӮ„гӮӢгҒ®гҒ§еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӘгҒ„гҒЁз®ЎзҗҶиҖ…гҒ«гҒ„гӮҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

- еҫҢжӮ”гҒ—гҒӘгҒ„еў“гҒҳгҒҫгҒ„

вҶ“ең°еҹҹжңҖе®үеҖӨгӮ’жӣҙж–°дёӯвҶ“

жңҖе®үеҖӨгҒ§еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢ

гҒҠйӣ»и©ұгҒ§зӣёи«ҮеҸ—д»ҳдёӯ

- еҫҢжӮ”гҒ—гҒӘгҒ„еў“гҒҳгҒҫгҒ„

- жңҖе®үеҖӨгҒ§еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢ

- 050-5497-6660

вҶ“гҒ©гҒ“гӮҲгӮҠе®үгҒ„жңҖе®үеҖӨгҒ«жҢ‘жҲҰдёӯвҶ“

гҒҠйӣ»и©ұгғ»LINEгҒ§гӮӮзӣёи«ҮгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҹеҫҢгҒ®гҒ”йҒәйӘЁгғ»еў“зҹігғ»дҪҚзүҢгғ»д»ҸеЈҮгҒ®еҸ–жүұгҒ„гғ»дҫӣйӨҠж–№жі•

- еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҹгҒқгҒ®еҫҢгҒ®гҒ”йҒәйӘЁгҒ®еҸ–жүұгҒ„гғ»дҫӣйӨҠж–№жі•

- еў“зҹігҒ®еҸ–гӮҠжүұгҒ„

- еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҹеҫҢгҒ®дҪҚзүҢгғ»д»ҸеЈҮгҒ®еҸ–жүұгҒ„

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҹгҒқгҒ®еҫҢгҒ®гҒ”йҒәйӘЁгҒ®еҸ–жүұгҒ„гғ»дҫӣйӨҠж–№жі•

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҹгҒӮгҒЁгҖҒгҒӘгҒӢгҒӢгӮүеҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҹгҒ”йҒәйӘЁгӮ’з®ЎзҗҶгғ»дҫӣйӨҠгҒҷгӮӢж–№жі•гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒж°ёд»ЈгҒ«з®ЎзҗҶгғ»дҫӣйӨҠгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гғ»жЁ№жңЁи‘¬гғ»зҙҚйӘЁе ӮгҒ«зҙҚйӘЁгҒҷгӮӢгҖҒеҲҘгҒ®гҒҠеў“гҒ«з§»еӢ•гҒҷгӮӢ(改葬)гҖҒиҮӘе®…гҒ§жүӢе…ғдҫӣйӨҠгҒҷгӮӢгҖҒжЈ®жһ—гғ»жө·жҙӢж•ЈйӘЁгҒҷгӮӢж–№жі•гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒІгҒЁгҒӨгҒ®гҒ”йҒәйӘЁгӮ’гҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгҒ®ж–№жі•гҒ§з®ЎзҗҶгғ»дҫӣйӨҠгҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒ2гҒӨд»ҘдёҠгҒ®е…ҘгӮҢзү©гҒ«гӮҸгҒ‘гҒҰгҖҒеҲҘгҖ…гҒ®е ҙжүҖгҒ§з®ЎзҗҶгғ»дҫӣйӨҠгҒҷгӮӢ(еҲҶйӘЁ)гҒ“гҒЁгӮӮгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгӮ’гҒҷгӮӢ

ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠ(гҒҲгҒ„гҒҹгҒ„гҒҸгӮҲгҒҶгғ»гҒҲгҒ„гҒ гҒ„гҒҸгӮҲгҒҶ)гӮ’еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ«гҒҠйЎҳгҒ„гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒж•…дәәгҒ®гҒ”йҒәйӘЁгҒ®з®ЎзҗҶгғ»дҫӣйӨҠ(жҳҘгғ»з§ӢгҒ®гҒҠеҪјеІёгҖҒе№ҙеҝҢжі•иҰҒгҖҒзҘҘжңҲе‘Ҫж—ҘгҒ®дҫӣйӨҠгҖҒжңҲе‘Ҫж—ҘгҒ®дҫӣйӨҠгҖҒжҜҺжңҲ1еӣһгғ»жҜҺж—ҘгҒ®дҫӣйӨҠ)гӮ’ж°ёд»ЈгҒ«гӮҸгҒҹгҒЈгҒҰгҒҠгҒ“гҒӘгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҠеў“з®ЎзҗҶгӮ’з®ЎзҗҶгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢй«ҳйҪўиҖ…гҒҢжҠұгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒҠеў“гҒ®з¶ҷжүҝиҖ…гҒ®дёҚе®үгӮ’и§Јж¶ҲгҒҷгӮӢж–№жі•гҒЁгҒ—гҒҰж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒҢжіЁзӣ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгӮ’гҒҷгӮӢгғЎгғӘгғғгғҲ

гғЎгғӘгғғгғҲ

- зІҫзҘһзҡ„гғ»иӮүдҪ“зҡ„гғ»зөҢжёҲзҡ„гҒӘиІ жӢ…гӮ’жёӣгӮүгҒӣгӮӢ

- жүҝз¶ҷиҖ…гҒҢгҒ„гҒӘгҒҸгҒҰгӮӮиҮӘеҲҶгҒ®жӯ»еҫҢгҒ«дҫӣйӨҠгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮӢ

- жӘҖ家гӮ’гӮ„гӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢ

- иҝ‘гҒҸгҒ«гҒҠеҸӮгӮҠгҒ„гҒ‘гӮӢ

зІҫзҘһзҡ„гғ»иӮүдҪ“зҡ„гғ»зөҢжёҲзҡ„гҒӘиІ жӢ…гӮ’жёӣгӮүгҒӣгӮӢ

жі•иҰҒгҒ®гҒҹгҒігҒ«гҒҠеў“гӮ’иіје…ҘгҒ—гҒҹеҜәйҷўгҒёгҒҠдјәгҒ„гҒҷгӮӢгҖҒгҒҠеў“гҒ®жҺғйҷӨгғ»дҝ®з№•гӮ’иҮӘгӮүгҒҠгҒ“гҒӘгҒҶеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒҢйҒ ж–№гҒ«гҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҖҒи¶ігӮ’йҒӢгҒ¶гҒ гҒ‘гҒ§еӨ§еӨүгҒ§гҒҷгҖӮ

ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ«гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒжі•иҰҒгҖҒгҒҠеў“гҒ®жҺғйҷӨгғ»дҝ®з№•гҒҜеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒҢгҒҠгҒ“гҒӘгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒиӮүдҪ“зҡ„гҖҒзІҫзҘһзҡ„гҒӘиІ жӢ…гӮ’гҒӢгҒӘгӮҠжёӣгӮүгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮеӣһеҝҢжі•иҰҒгӮ„гҒҠеҪјеІёжі•иҰҒгҒӘгҒ©еҗ„зЁ®жі•иҰҒгҒҜгҖҒеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ«зӣёи«ҮгҒ—гҒҰгҒҠгҒ“гҒӘгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒҜгҒҠеў“гҒЁгҒҸгӮүгҒ№гҒҰиІ»з”ЁгӮ’е®үгҒҸжҠ‘гҒҲгӮ„гҒҷгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®иІ»з”ЁгҒ®зӣёе ҙ

| еҗҚзӣ® | иІ»з”Ё |

|---|---|

| ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠж–ҷ | 10дёҮеҶҶпҪһ100дёҮеҶҶзЁӢеәҰ |

| иӘӯзөҢж–ҷ | 3дёҮеҶҶзЁӢеәҰ |

| еў“иӘҢгҒ®еҲ»еӯ— | 3дёҮеҶҶзЁӢеәҰ |

гҒҠеў“гҒ®иІ»з”ЁгҒ®зӣёе ҙ

| еҗҚзӣ® | иІ»з”Ё |

|---|---|

| еў“ең°д»Ј | 30дёҮеҶҶпјқ130дёҮеҶҶзЁӢеәҰ |

| еў“зҹід»Ј | 60дёҮеҶҶпҪһ200дёҮеҶҶзЁӢеәҰ |

жүҝз¶ҷиҖ…гҒҢгҒ„гҒӘгҒҸгҒҰгӮӮиҮӘеҲҶгҒ®жӯ»еҫҢгҒ«дҫӣйӨҠгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮӢ

ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒҜгҖҒжүҝз¶ҷиҖ…гҒҢгҒ„гҒӘгҒҸгҒҰгӮӮз”ҹеүҚеҘ‘зҙ„гӮ’зөҗгҒ¶гҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮз”ҹеүҚеҘ‘зҙ„гӮ’зөҗгҒ¶гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҲ©з”ЁиҖ…жң¬дәәгҒҢгҒқгҒ®еҫҢгҒ®дәәз”ҹгӮ’жҷҙгӮҢгӮ„гҒӢгҒӘж°—жҢҒгҒЎгҒ§з”ҹгҒҚгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еҫҢз¶ҷиҖ…гҒёиІ жӢ…гӮ’иғҢиІ гӮҸгҒӣгҒҡгҒ«гҒҷгӮҖ

ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒҜгҖҒжүҝз¶ҷиҖ…гҒҢгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгӮ’еүҚжҸҗгҒЁгҒ—гҒҹгӮөгғјгғ“гӮ№гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгҒҠеў“гӮ’з¶ҷгҒ„гҒ гҒӮгҒЁгҒ«еӯҗгҒ©гӮӮгӮ„еӯ«гҒҢиғҢиІ гҒҶиӮүдҪ“зҡ„иІ жӢ…гҖҒзІҫзҘһзҡ„иІ жӢ…гӮ’и§Јж”ҫгҒ—гҒҰгҒӮгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®иІ»з”ЁгҒҜгҖҒеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒЁеҘ‘зҙ„гӮ’гҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«ж”Ҝжү•гҒҶгӮұгғјгӮ№гҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ§гҒҷгҖӮз”ҹеүҚеҘ‘зҙ„гӮ’гҒ—гҒҰдёҖжӢ¬жү•гҒ„гӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§йҮ‘йҠӯзҡ„иІ жӢ…гҒӢгӮүгӮӮи§Јж”ҫгҒ—гҒҰгҒӮгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

жӘҖ家гӮ’гӮ„гӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢ

еҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҜәгҒ«жүҖеұһгҒҷгӮӢжӘҖ家гҒ«гҒӘгӮүгҒҡгҒ«ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ—гҒҰгҒ”йҒәйӘЁгӮ’ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒзөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰжӘҖ家гӮ’гӮ„гӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

еҜәйҷўгҒҢеӮ¬гҒҷиЎҢдәӢгҒ«еҸӮеҠ гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖҒгҒҠеёғж–ҪгҒҢиІ жӢ…гҒ«гҒӘгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒжӘҖ家еҲ¶еәҰгҒ®иІ жӢ…гҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

иҝ‘гҒҸгҒ«гҒҠеҸӮгӮҠгҒ„гҒ‘гӮӢ

ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒҜе…ЁеӣҪгҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮиҮӘе®…гҒӢгӮүи»Ҡгғ»е…¬е…ұдәӨйҖҡж©ҹй–ўгҒ§йҖҡгҒ„гӮ„гҒҷгҒҸгҒҰиҝ‘гҒ„е ҙжүҖгӮ’йҒёгҒ¶гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒж°—и»ҪгҒ«гҒҠеҸӮгӮҠгҒ«гҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“

ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гҒҜгҖҒж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢеў“зҹіеһӢгҒ®зҙҚйӘЁе…ҲгҒ§гҖҒгҒ”йҒәйӘЁгҒ®з®ЎзҗҶгӮ№гғҡгғјгӮ№гӮ„еҸӮжӢқгӮ№гғҡгғјгӮ№гҒҜеұӢеӨ–гҒ«гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ§гҒҷгҖӮ

д»ҸеғҸгӮ„гғўгғӢгғҘгғЎгғігғҲгҒ®дёӢгҒ«зҙҚйӘЁгҒҷгӮӢгӮҝгӮӨгғ—гӮ„гҖҒзҹіжқҗгҒ§гҒ§гҒҚгҒҹеӨ§гҒҚгҒӘжЈҡгҒ«зҙҚйӘЁгҒҷгӮӢгӮҝгӮӨгғ—гҖҒеў“зҹігӮ’е»әгҒҰгҒҰгҒ”йҒәйӘЁгӮ’е®үзҪ®гҒҷгӮӢгӮҝгӮӨгғ—гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

зҙҚйӘЁе Ӯ

зҙҚйӘЁе ӮгҒЁгҒҜгҖҒгҒ”йҒәйӘЁгӮ’еҹӢ葬гҒӣгҒҡгҒ«йӘЁеЈәгҒ®гҒҫгҒҫеҸҺзҙҚгҒҷгӮӢгӮ№гғҡгғјгӮ№еҸҠгҒіе»әзү©гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒ”йҒәйӘЁгҒ®з®ЎзҗҶгӮ№гғҡгғјгӮ№гӮ„еҸӮжӢқгӮ№гғҡгғјгӮ№гҒҜеұӢеҶ…гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

зҙҚйӘЁе ӮгҒ®зЁ®йЎһгҒ«гҒҜгӮігӮӨгғігғӯгғғгӮ«гғјгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҢәеҲҮгӮүгӮҢгҒҹгӮ№гғҡгғјгӮ№гҒ®гҒӘгҒӢгҒ§гҒ”йҒәйӘЁгӮ’з®ЎзҗҶгҒҷгӮӢгғӯгғғгӮ«гғјејҸгҖҒдёҠдёӢгҒ®еҲ—гҒ«гӮҸгҒӢгӮҢгҒҹжЈҡгҒ§гҒ”йҒәйӘЁгӮ’з®ЎзҗҶгҒҷгӮӢжЈҡејҸгҖҒеҸӮжӢқиҖ…гҒҢICгӮ«гғјгғүгӮ’ж©ҹжў°гҒ«иӘӯгҒҝиҫјгҒҫгҒӣгӮӢгҒЁгҖҒеҢәеҲҮгӮүгӮҢгҒҹеҸӮжӢқгӮ№гғҡгғјгӮ№гҒ«иҮӘеӢ•гҒ§йҒәйӘЁгҒ®е…ҘгҒЈгҒҹз®ұгҒҢеҲ°зқҖгҒҷгӮӢиҮӘеӢ•жҗ¬йҖҒејҸгҖҒд»ҸеЈҮгҒҢеҸҺзҙҚгҒ•гӮҢгҒҹд»ҸеЈҮејҸгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

жЁ№жңЁи‘¬

жЁ№жңЁи‘¬гҒҜгҖҒж•…дәәгҒ®гҒ”йҒәйӘЁгӮ’ж°ёд»ЈгҒ«з®ЎзҗҶгғ»дҫӣйӨҠгҒҷгӮӢж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҖҒжЁ№жңЁ(гӮ·гғігғңгғ«гғ„гғӘгғј)гғ»гҒҠиҠұгҒҢеў“жЁҷ(гҒҠеў“гҒ®гҒ—гӮӢгҒ—)гҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

йңҠең’гҒ®гҒӘгҒӢгҒ®еҢәз”»гӮ’еҶҚж•ҙзҗҶгҒ—гҒҰгҒӨгҒҸгӮүгӮҢгҒҹйңҠең’еһӢжЁ№жңЁи‘¬гҒЁгҖҒиҮӘ然гҒ®йҮҢеұұгҒ®жЁ№жңЁгӮ„иҚүиҠұгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгҒӨгҒҸгӮүгӮҢгҒҹйҮҢеұұеһӢжЁ№жңЁи‘¬гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

жЈ®жһ—ж•ЈйӘЁгғ»жө·жҙӢж•ЈйӘЁгҒЁгҒҠгҒӘгҒҳ葬йҖҒгҒЁгҒ—гҒҰжҖқгӮҸгӮҢгҒҢгҒЎгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ”йҒәйӘЁгӮ’зІүйӘЁгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгҒӘгҒ„гҒӢгҖҒгҒ”йҒәйӘЁгӮ’ж•ЈйӘЁгғ»еҹӢ葬гҒ§гҒҚгӮӢе ҙжүҖгҒҢйҷҗе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒҢгҒЎгҒҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еў“зҹігҒ®еҸ–гӮҠжүұгҒ„

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҹгҒӮгҒЁгҒ«гҒ»гҒӢгҒ®еңҹең°гҒ«гҒҠеў“гӮ’е»әгҒҰгӮӢгҒӢгҖҒе»әгҒҰгҒӘгҒ„гҒӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеў“зҹігҒ®еҸ–гӮҠжүұгҒ„гҒҢгҒЎгҒҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ»гҒӢгҒ®еңҹең°гҒ«гҒҠеў“гӮ’е»әгҒҰгӮӢе ҙеҗҲ

гҒ»гҒӢгҒ®еңҹең°гҒ«гҒҠеў“гӮ’е»әгҒҰгӮӢе ҙеҗҲгҖҒ гҒҠеў“гӮ’е»әгҒҰгӮӢеў“ең°гҒ®з®ЎзҗҶиҖ…гҒӢгӮүиЁұеҸҜгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹеў“зҹігҒ”гҒЁеј•гҒЈи¶ҠгҒ—гҒҢгҒ§гҒҚгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

ж–°гҒ—гҒ„еў“зҹігӮ’гҒӨгҒӢгҒЈгҒҰгҒҠеў“гӮ’е»әгҒҰзӣҙгҒҷгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒиІ»з”ЁгӮ’е®үгҒҸжҠ‘гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

еј•гҒЈи¶ҠгҒ—е…ҲгҒ®еҢәз”»гҒ®еҜёжі•гҒЁж—ўеӯҳгҒ®еў“зҹігҒ®еҜёжі•гҒ®гҒЎгҒҢгҒ„гҖҒеў“зҹігҒ®гҒІгҒіеүІгӮҢгӮ„еҠЈеҢ–гҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒеў“зҹігҒ®и§ЈдҪ“гғ»з§»еӢ•гғ»иЁӯзҪ®гҒҷгӮӢе·ҘдәӢгҒӘгҒ©гҒ«жүӢй–“гҒҢгҒӢгҒӢгҒЈгҒҰгҖҒиІ»з”ЁгҒҢеүІй«ҳгҒ«гҒӘгӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ»гҒӢгҒ®еңҹең°гҒ«гҒҠеў“гӮ’е»әгҒҰгҒӘгҒ„е ҙеҗҲ

гҒ»гҒӢгҒ®еңҹең°гҒ«гҒҠеў“гӮ’е»әгҒҰгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’дҫқй јгҒ—гҒҹзҹіжқҗеә—гҒ«еў“зҹігӮ’еҮҰеҲҶгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

зҹіжқҗеә—гҒҜгҖҒеў“зҹігӮ’з”ЈжҘӯе»ғжЈ„зү©гҒЁгҒ—гҒҰгғӘгӮөгӮӨгӮҜгғ«гҒҷгӮӢгҒӢгҖҒж•°зҸ гғ»зҪ®зү©гғ»ең°и”өгҒ«еҶҚеҠ е·ҘгҒ—гҒҰеҲ©з”ЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гғӘгӮөгӮӨгӮҜгғ«гҒ—гҒҹеў“зҹігҒҜгҖҒз ӮеҲ©гӮ„гӮўгӮ№гғ•гӮЎгғ«гғҲгҒ®дёӢгҒ«гҒӮгӮӢйҒ“и·ҜгҒ®еңҹеҸ°йғЁеҲҶгҒ«дҪҝгҒҶи·ҜзӣӨжқҗгҒӘгҒ©гҒ®еңҹжңЁиіҮжқҗгҒЁгҒ—гҒҰеҲ©з”ЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

еҲҘгҒ®гҒҠеў“гҒ«з§»гҒҷ

еҗҢгҒ»гҒӢгҒ®еҢәз”»гҒ«е»әгҒҰгҒҹгҒҠеў“гӮ„гҖҒеҲҘгҒӘйңҠең’гҒ«е»әгҒҰгҒҹгҒҠеў“гҖҒгҒҷгҒ§гҒ«гҒӮгӮӢе…ҲзҘ–д»ЈгҖ…гҒ®гҒҠеў“гҒ«гҒ”йҒәйӘЁгӮ’移гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒӮгӮӢгҒҠеў“гӮ’гҒІгҒЁгҒӨгҒ«гҒ—гҒҰгҒ”йҒәйӘЁгӮ’гҒҫгҒЁгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§иІ жӢ…гӮ’и»ҪгҒҸгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒиҮӘе®…гҒӢгӮүйҖҡгҒ„гӮ„гҒҷгҒ„е ҙжүҖгҒ«гҒҠеў“гӮ’е»әгҒҰгҒҰгҒҠеў“гҒ®з®ЎзҗҶгӮ’гҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒҷгӮӢгғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

ж–°гҒ—гҒҸгҒҠеў“гӮ’е»әгҒҰгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒеў“зҹід»ЈгҒЁеў“ең°гҒ®дҪҝз”Ёж–ҷгҖҒе№ҙй–“з®ЎзҗҶиІ»з”ЁгҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

жүӢе…ғдҫӣйӨҠ

жүӢе…ғдҫӣйӨҠгҒҜгҖҒгҒ”йҒәйӘЁгӮ’иҮӘе®…гҒ§з®ЎзҗҶгҒ—гҒҰдҫӣйӨҠгҒҷгӮӢж–№жі•гҒ§гҖҒгҒ”йҒәйӘЁгӮ’гҒҷгҒ№гҒҰжүӢе…ғгҒ«зҪ®гҒҸгӮұгғјгӮ№гҒЁгҖҒеҲҶйӘЁгҒ—гҒҹгҒ”йҒәйӘЁгӮ’жүӢе…ғгҒ«зҪ®гҒ„гҒҰгҒҠгҒҸгӮұгғјгӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

жүӢе…ғдҫӣйӨҠгҒ«гҒҜгҖҒгҒ”йҒәйӘЁгӮ’йӘЁеЈәгҒ«е…ҘгӮҢгҒҰиҮӘе®…гҒ«зҪ®гҒҸж–№жі•гҖҒгғҡгғігғҖгғігғҲгӮ„гғӘгғігӮ°гҒӘгҒ©гҖҒгӮўгӮҜгӮ»гӮөгғӘгғјгҒ«гҒ—гҒҰиә«гҒ«гҒӨгҒ‘гӮӢж–№жі•гҖҒгғҹгғӢд»ҸеЈҮгӮ„гҒ”йҒәйӘЁгӮ’дҫӣйӨҠгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гӮ№гғҡгғјгӮ№гӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҒҰдҫӣйӨҠгҒҷгӮӢж–№жі•гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

ж•…дәәгӮ’иә«иҝ‘гҒ«ж„ҹгҒҳгӮ„гҒҷгҒҸгҖҒгҒ”йҒәж—ҸгҒ®жӮІгҒ—гҒҝгӮ’е’ҢгӮүгҒ’гӮ„гҒҷгҒ„гғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжүӢе…ғдҫӣйӨҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹж–№гҒҢдәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҒ”йҒәйӘЁгӮ„дҫӣйӨҠе“ҒгӮ’гҒ©гҒҶгҒҷгӮӢгҒӢиҖғгҒҲгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒ®гҒЁгҒ„гҒҶгғҮгғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

| зЁ®йЎһ | иІ»з”Ё |

|---|---|

| гӮўгӮҜгӮ»гӮөгғӘгғј | 3еҚғеҶҶпҪһ15дёҮеҶҶзЁӢеәҰ |

| гӮўгӮҜгӮ»гӮөгғӘгғј (гғҖгӮӨгғӨгғўгғігғүеҠ е·Ҙ) |

30дёҮеҶҶпҪһ100дёҮеҶҶзЁӢеәҰ |

| гғҹгғӢд»ҸеЈҮгҒӘгҒ© | 3дёҮеҶҶпҪһ10дёҮеҶҶ |

жө·жҙӢгғ»жЈ®жһ—ж•ЈйӘЁ

ж•ЈйӘЁгҒҜгҖҒгҒ”йҒәйӘЁгӮ’зІүйӘЁгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’жө·жҙӢгғ»жЈ®жһ—гҒ«ж’’гҒҸ葬йҖҒгҒ§гҒҷгҖӮ

жӯ»еҫҢгҒ«иҮӘ然гҒ«йӮ„гӮҠгҒҹгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶж•…дәәгҒ®йЎҳгҒ„гӮ’еҸ¶гҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҖҒеҫҢз¶ҷиҖ…гҒ«гҒ”йҒәйӘЁгҒ®з®ЎзҗҶгҒ®иІ жӢ…гӮ’гҒӢгҒ‘гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ”йҒәйӘЁгҒҢеҪўгҒЁгҒ—гҒҰж®ӢгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒж•…дәәгҒ«жҖқгҒ„гӮ’еҜ„гҒӣгҒҹгӮҠгҖҒжҮҗгҒӢгҒ—гҒ„ж°—жҢҒгҒЎгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«жүӢгӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгӮӢе ҙжүҖгҒҢгҒӘгҒҸгҒҰгҒ•гҒҝгҒ—гҒ„ж°—жҢҒгҒЎгҒ«гҒӘгӮӢгғҮгғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

| зЁ®йЎһ | иІ»з”Ё |

|---|---|

| жө·жҙӢж•ЈйӘЁ | 10дёҮеҶҶпҪһ30дёҮеҶҶзЁӢеәҰ |

| жЈ®жһ—ж•ЈйӘЁ | 5дёҮеҶҶпҪһ20дёҮеҶҶзЁӢеәҰ |

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҹеҫҢгҒ®дҪҚзүҢгғ»д»ҸеЈҮгҒ®еҸ–жүұгҒ„

иҮӘе®…гҒ«дҝқз®ЎгҒҷгӮӢ

еҝ…гҒҡгҒ—гӮӮдҪҚзүҢгғ»д»ҸеЈҮгӮ’жүӢж”ҫгҒ•гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒиҮӘе®…гҒ«зҪ®гҒ„гҒҰж•…дәәгҒ®дҫӣйӨҠгӮ’з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒ«гҒ—гҒҹеҫҢгҒ«гҒ”йҒәж—ҸгҒ§жі•иҰҒгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶгҒЁгҒҚгҒ«дҪҚзүҢгғ»д»ҸеЈҮгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒиҮӘе®…гҒ«зҪ®гҒ„гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒҹгҒ гҒ—гҖҒд»ҸеЈҮгғ»дҪҚзүҢгҒ®еҫҢз¶ҷгҒҺгҒҢгҒ„гҒӘгҒҸгҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒӘгӮүгҖҒгҒ„гҒӨгҒҫгҒ§иҮӘе®…гҒ«зҪ®гҒ„гҒҰгҒҠгҒҸгҒӢгҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҒ©гҒҶгӮ„гҒЈгҒҰдҫӣйӨҠгғ»еҮҰеҲҶгҒҷгӮӢгҒӢжӨңиЁҺгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

й–үзңјдҫӣйӨҠгҒ—гҒҰгҒҠз„ҡгҒҚдёҠгҒ’гғ»еҮҰеҲҶгҒҷгӮӢ

дҪҚзүҢгӮ„д»ҸеЈҮгӮ’жүӢж”ҫгҒҷе ҙеҗҲгҖҒгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒ«гҒҠйЎҳгҒ„гҒ—гҒҰд»ҸеЈҮгғ»дҪҚзүҢгҒӢгӮүйӯӮгӮ’жҠңгҒ„гҒҰгӮӮгӮүгҒҶй–үзңјдҫӣйӨҠ(йӯӮжҠңгҒҚ)гӮ’гҒ—гҒҰдҪҚзүҢгҒӘгӮүгҒҠз„ҡгҒҚдёҠгҒ’гҖҒд»ҸеЈҮгҒҜеҮҰеҲҶгӮ’гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

дҪҚзүҢгӮ’ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒҷгӮӢ

еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒгҒ”йҒәйӘЁгҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҒҰдҪҚзүҢгҒ®ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

дҪҚзүҢгҒ®ж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгҒҜгҖҒдёҖе®ҡгҒ®жі•иҰҒжңҹй–“гҒ«дҪҚзүҢгӮ’дҪҚзүҢе ӮгҒ«е®үзҪ®гҒ—гҒҰгҖҒжі•иҰҒжңҹй–“гҒҢзөӮгӮҸгҒЈгҒҹгӮүгҒҠз„ҡгҒҚдёҠгҒ’гӮ’гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

дҪҚзүҢгӮ’е®үзҪ®гҒ—гҒҰгҒҠгҒҸжі•иҰҒжңҹй–“гҒҜгҖҒеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒЎгҒҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҚҒдёғеӣһеҝҢгғ»дёүеҚҒдёүеӣһеҝҢгҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдҪҚзүҢе ӮгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

- еҫҢжӮ”гҒ—гҒӘгҒ„еў“гҒҳгҒҫгҒ„

вҶ“ең°еҹҹжңҖе®үеҖӨгӮ’жӣҙж–°дёӯвҶ“

жңҖе®үеҖӨгҒ§еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢ

гҒҠйӣ»и©ұгҒ§зӣёи«ҮеҸ—д»ҳдёӯ

- еҫҢжӮ”гҒ—гҒӘгҒ„еў“гҒҳгҒҫгҒ„

- жңҖе®үеҖӨгҒ§еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢ

- 050-5497-6660

вҶ“гҒ©гҒ“гӮҲгӮҠе®үгҒ„жңҖе®үеҖӨгҒ«жҢ‘жҲҰдёӯвҶ“

гҒҠйӣ»и©ұгғ»LINEгҒ§гӮӮзӣёи«ҮгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒҷгӮӢжҷӮжңҹгӮ„жүӢз¶ҡгҒҚж–№жі•гғ»жөҒгӮҢ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒҷгӮӢжҷӮжңҹ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢжҷӮжңҹгҒ«жұәгҒҫгӮҠгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

иҰӘж—Ҹгғ»йҒәж—ҸгҒЁеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢжҷӮжңҹгӮ„гҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҹгҒӮгҒЁгҒ®гҒ”йҒәйӘЁгҖҒдҪҚзүҢгҖҒд»ҸеЈҮгӮ’гҒ©гҒҶгҒҷгӮӢгҒӢи©ұгҒ—гҒӮгҒЈгҒҰгҒӢгӮүжүӢз¶ҡгҒҚгӮ’йҖІгӮҒгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’йҒҝгҒ‘гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢгҒ„гҒ„жҷӮжңҹгғ»гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°

гҒҠзӣҶгғ»гҒҠеҪјеІёгҖҒе№ҙжң«redе№ҙе§ӢгҖҒжў…йӣЁгӮ„йӣӘгҒҢйҷҚгӮӢеӯЈзҜҖгҒҜеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’йҒҝгҒ‘гҒҹгҒ»гҒҶгҒ„гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

гҒҠзӣҶгғ»гҒҠеҪјеІё

гҒҠзӣҶгғ»гҒҠеҪјеІёгҒ®жҷӮжңҹгҒҜгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒҢгҒ„гҒқгҒҢгҒ—гҒ„гҒ®гҒ§й–үзңјдҫӣйӨҠгӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҲгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

е№ҙжң«е№ҙе§Ӣ

иҰӘж—Ҹгғ»йҒәж—ҸгӮ„ж•…дәәгҒ®з”ҹеүҚгҒ®еҸӢдәәгҒҢеў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҚгҒ«гҒҠеҸӮгӮҠгҒ«гҒҚгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒиҝ‘гҒҸгҒ®гҒҠеў“гҒ®иҰӘж—Ҹгғ»йҒәж—ҸгҒҢгҒҠеҸӮгӮҠгҒ«гҒҚгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«е·ҘдәӢгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҰиҗҪгҒЎзқҖгҒ„гҒҰгҒҠеҸӮгӮҠгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„еҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒе№ҙжң«е№ҙе§ӢгҒҜеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гӮұгғјгӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

жў…йӣЁ

еў“зҹігҒ®и§ЈдҪ“гғ»ж’ӨеҺ»е·ҘдәӢгҒҜгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰжҷҙгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҚгҒ«гҒҠгҒ“гҒӘгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢжөҒгӮҢгҒҜгҖҒгҒҠеў“гҒ«гӮҜгғ¬гғјгғіи»ҠгӮ’жЁӘгҒ«гҒӨгҒ‘гҒҰгҖҒи§ЈдҪ“гҒ—гҒҹеў“зҹігӮ’гӮҜгғ¬гғјгғігҒ§еҗҠгӮҠдёҠгҒ’гҒҰгғҲгғ©гғғгӮҜгҒ«з©ҚгҒҝгҒ“гӮ“гҒ§ж’ӨеҺ»гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮҜгғ¬гғјгғігҒ§еў“зҹігӮ’еҗҠгӮҠдёҠгҒ’гҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒеў“зҹігҒҢйӣЁгҒ§жҝЎгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁж»‘гӮҠиҗҪгҒЎгҒҰдҪңжҘӯе“ЎгҒҢжҖӘжҲ‘гҒ—гҒҹгӮҠгҖҒгҒ»гҒӢгҒ®гҒҠеў“гҒ«еӮ·гӮ’гҒӨгҒ‘гӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒжў…йӣЁгҒ®жҷӮжңҹгҒ«еў“зҹіе·ҘдәӢгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгӮҸгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ§гҒҷгҖӮ

йӣӘгҒҢз©ҚгӮӮгӮӢеӯЈзҜҖ

йҷӨйӣӘгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒҸгӮүгҒ„йӣӘгҒҢз©ҚгӮӮгӮӢең°еҹҹгҒҜгҖҒгҒҠеў“гғ»йңҠең’гҒҢйӣӘгҒ«еҹӢгӮӮгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰе·ҘдәӢгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„еҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҠеў“гғ»йңҠең’гҒҢеҹӢгӮӮгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒҸгҒҰгӮӮгҖҒгӮҜгғ¬гғјгғіи»ҠгҒҢйҖҡгӮӢйҒ“гӮ„гҖҒж’ӨеҺ»гҒҷгӮӢгҒҠеў“гҒ®е‘ЁиҫәгҒ®йӣӘгҒӢгҒҚгӮ’гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒиІ»з”ЁгҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢдәәгҒҢеӨҡгҒ„жҷӮжңҹгғ»гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°

е№ҙе§Ӣд»ҘйҷҚгҒ§3жңҲдёӯж—¬гҒ®жҳҘгҒ®гҒҠеҪјеІёгҒҫгҒ§гҒ®1жңҲдёӯж—¬пҪһ3жңҲдёҠж—¬гҖҒжҳҘгҒ®гҒҠеҪјеІёд»ҘйҷҚгҒ§жў…йӣЁгҒ«е…ҘгӮӢгҒҫгҒ§гҒ®3жңҲдёӢж—¬пҪһ5жңҲдёӢж—¬гҖҒгҒҠзӣҶгғ»9жңҲдёӯж—¬гҒ®з§ӢгҒ®гҒҠеҪјеІёд»ҘйҷҚгҒ§е№ҙжң«гҒҫгҒ§гҒ®9жңҲдёӢж—¬пҪһ12жңҲдёҠж—¬гҒ«еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢдәәгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢзӣёи«ҮгҒҜгҖҒгҒ„гҒӨгҒ©гҒ®гӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ§гӮӮгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ§гҒҚгӮӢжҷӮжңҹгҒҜпј‘е№ҙгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§йҷҗгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гӮ„еў“зҹігҒ®ж’ӨеҺ»гғ»и§ЈдҪ“гӮ’гҒҷгӮӢзҹіжқҗеә—гҒ®ж—ҘзЁӢгҒ®иӘҝж•ҙгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒдҪҷиЈ•гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰзӣёи«ҮгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гғ»ж”№и‘¬гҒ®жөҒгӮҢгғ»ж–№жі•

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒҜгҖҒгҒ„гҒҫгҒҷгҒҗгҒ§гҒҚгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒІгҒЁгҒӨгҒҡгҒӨгҖҒзқҖе®ҹгҒ«йҖІгӮҒгҒҰгҒ„гҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒ©гӮ“гҒӘжүӢз¶ҡгҒҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ®гҒӢгҖҒдәӢеүҚгҒ«зўәиӘҚгҒ—гҒҹгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ®жөҒгӮҢгҒҜгҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒҷгӮӢгҒҠеў“гҒ«гҒ”йҒәйӘЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгҒӘгҒ„гҒӢгҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҹгҒӮгҒЁгҒ”йҒәйӘЁгӮ’иҮӘе®…гҒ§з®ЎзҗҶгҒҷгӮӢгҒӢгҖҒ改葬гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜж•ЈйӘЁгҒҷгӮӢгҒӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒЎгҒҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

| гҒ”йҒәйӘЁгҒӘгҒ— | иҮӘе®… | 改葬гғ»ж•ЈйӘЁ | |

|---|---|---|---|

| 1.иҰӘжҲҡгӮ„еҜәйҷўгҒ«зӣёи«ҮгҒҷгӮӢ | гҖҮ | гҖҮ | гҖҮ |

| 2.гҒҠеў“гҒ®дёӯиә«гӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸ | гҖҮ | гҖҮ | гҖҮ |

| 3.гҒ”йҒәйӘЁгҒ®еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢе…ҲгӮ’жұәгӮҒгӮӢ | – | гҖҮ | гҖҮ |

| 4.改葬иЁұеҸҜиЁјгӮ’жә–еӮҷгҒҷгӮӢ | – | гҖҮ | – |

| 5.гҒҠеў“гҒ®ж’ӨеҺ»жҘӯиҖ…гӮ’жұәгӮҒгӮӢ | гҖҮ | гҖҮ | гҖҮ |

| 6.йӯӮжҠңгҒҚгӮ’гҒ—гҒҰйҒәйӘЁгӮ’еҸ–гӮҠеҮәгҒҷ | гҖҮ | гҖҮ | гҖҮ |

| 7.еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’иҰӘжҲҡгҒ«йҖЈзөЎгҒҷгӮӢ | гҖҮ | гҖҮ | гҖҮ |

| 8.гҒҠеў“гҒ®и§ЈдҪ“е·ҘдәӢгӮ’гҒҷгӮӢ | гҖҮ | гҖҮ | гҖҮ |

| 9.гҒ”йҒәйӘЁгӮ’з®ЎзҗҶгҒҷгӮӢ | гҖҮ | гҖҮ | гҖҮ |

| 10.гҒ”йҒәйӘЁгӮ’移еӢ•е…ҲгҒ«зҙҚйӘЁгғ»ж•ЈйӘЁгҒҷгӮӢ | – | гҖҮ | гҖҮ |

йҒәж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгӮ„еҜәйҷўгҒ«еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ®зӣёи«ҮгӮ’гҒҷгӮӢ

иҰӘж—ҸгҒ«еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢзӣёи«ҮгӮ’гҒҷгӮӢ

зҘӯзҘҖжүҝз¶ҷиҖ…гҒ гҒӢгӮүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгҖҒгҒ„гҒҚгҒӘгӮҠеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’йҖІгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

гҒҠеў“гҒҜгҖҒйҒәж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгӮ„з”ҹеүҚгҒ®ж•…дәәгҒ®еҸӢдәәгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰеӨ§еҲҮгҒӘе ҙжүҖгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгҒҫгҒҡгҒҜиҰӘж—ҸгҒ«пҪўеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҹгҒ„пҪЈгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’зӣёи«ҮгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ«еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’дјқгҒҲгӮӢ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒқгҒ®еҜәйҷўгҒ®жӘҖ家гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гӮ„гӮҒгӮӢгҒ“гҒЁ(йӣўжӘҖ)гҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

жӘҖ家гҒӢгӮүгҒ®гҒҠеёғж–ҪгӮ„е№ҙй–“дҪҝз”Ёж–ҷгҒҜгҖҒеҜәйҷўгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰеӨ§еҲҮгҒӘеҸҺе…ҘжәҗгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢгҒЁеӨ§еҲҮгҒӘеҸҺе…ҘжәҗгҒҢжёӣгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮиҰӘж—ҸгҒЁи©ұгҒҢгҒҫгҒЁгҒҫгҒЈгҒҹгӮүеҝ…гҒҡеҜәйҷўгҒ®дҪҸиҒ·гҒ«дјқгҒҲгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢж—ЁгҒ®дәӢеүҚиӘ¬жҳҺгӮ’гҒӣгҒҡгҒ«гҖҒжҖҘгҒ«еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢж—ҘзЁӢгӮ„гҖҒйӣўжӘҖж–ҷгҒ®зӣёи«ҮгӮ’гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒеҜәйҷўеҒҙгҒ«еј·зЎ¬гҒӘж…ӢеәҰгӮ’еҸ–гӮүгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҖҒй«ҳйЎҚгҒ®йӣўжӘҖж–ҷгӮ’и«ӢжұӮгҒ•гӮҢгӮӢгҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ®жӣёйЎһжүӢз¶ҡгҒҚгҒ§жҠјеҚ°гғ»зҪІеҗҚгӮ’жҠјгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒӘгҒ„гҒӘгҒ©гҖҒгғҲгғ©гғ–гғ«гҒ«зҷәеұ•гҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҠеў“гҒ®дёӯиә«гӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸ

иӘ°гҒ®гҒ”йҒәйӘЁгҒӘгҒ®гҒӢгҖҒгҒ„гҒӨдәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгҖҒгҒ©гӮҢгҒҸгӮүгҒ„гҒ®гҒ”йҒәйӘЁгҒ®ж•°гҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгҖҒгҒ”йҒәйӘЁгҒҢе®үзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒӢгӮүгҒ©гӮҢгҒҸгӮүгҒ„зөҢйҒҺгҒ—гҒҹгҒ®гҒӢгҖҒйӘЁеЈәгӮ’гҒҠгҒ•гӮҒгӮӢгӮ«гғӯгғјгғҲгӮ„йӘЁеЈәгҒ«ж°ҙгҒҢжәңгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҖҒеңҹ葬гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ”йҒәйӘЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒҠеў“гҒ®дёӯиә«гӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢзҗҶз”ұ

| й …зӣ® | зҗҶз”ұ |

|---|---|

| иӘ°гҒ®гҒ”йҒәйӘЁгҒӘгҒ®гҒӢ | еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ®жӣёйЎһжүӢз¶ҡгҒҚгҒ§иЁҳијүгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒ |

| гҒ©гӮҢгҒҸгӮүгҒ„гҒ®гҒ”йҒәйӘЁгҒ®ж•°гҒҢгҒӮгӮӢгҒӢ | 改葬е…ҲгҒ§гҒ”йҒәйӘЁгҒ®дёҠйҷҗж•°гҒҢиЁӯе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒ |

| зҙҚйӘЁгҒ—гҒҰгҒӢгӮүгҒ©гӮҢгҒҸгӮүгҒ„зөҢйҒҺгҒ—гҒҹгҒӢ | 改葬е…ҲгҒ§гҒ”йҒәйӘЁгҒ®дёҠйҷҗж•°гҒҢиЁӯе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒ |

| гҒ©гӮҢгҒҸгӮүгҒ„гҒ®гҒ”йҒәйӘЁгҒ®ж•°гҒҢгҒӮгӮӢгҒӢ | 改葬е…ҲгҒ§еҖӢеҲҘгҒ«е®үзҪ®гҒҷгӮӢгҒӢгҖҒгҒ»гҒӢгҒ®ж–№гҒЁдёҖз·’гҒ®гӮ№гғҡгғјгӮ№гҒ§е®үзҪ®гҒҷгӮӢгҒӢеҲӨж–ӯеҹәжә–гҒ«гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒ |

| йӘЁеЈәгӮ’гҒҠгҒ•гӮҒгӮӢгӮ«гғӯгғјгғҲгҒ«ж°ҙгҒҢжәңгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢ | 改葬е…ҲгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒ”йҒәйӘЁгҒ®жҙ—жө„гҖҒйӘЁеЈәгҒ®еӨүжӣҙгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒ |

| еңҹ葬гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ”йҒәйӘЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢ | 改葬е…ҲгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзҒ«и‘¬гӮ’гҒ—гҒҰгҒӢгӮүзҙҚйӘЁгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒҹгӮҒ |

гҒ”йҒәйӘЁгҒҢгҒҠеў“гҒ«гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒ®еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ®жіЁж„ҸзӮ№

еңҹгҒ«йӮ„гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ”йҒәйӘЁгҒ®ж”№и‘¬гҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒ1957е№ҙ3жңҲ28ж—ҘгҒ«еҺҡз”ҹзңҒз’°еўғиЎӣз”ҹйғЁгҒ®з’°еўғиЎӣз”ҹиӘІй•·гҒӢгӮүеҘҲиүҜзңҢеҺҡз”ҹеҠҙеғҚйғЁй•·гҒӮгҒҰгҒ«пҪўйҒәдҪ“гҒҫгҒҹгҒҜз„јйӘЁгҒҢж—ўгҒ«еӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒ改葬гҒ«гҒҜи©ІеҪ“гҒ—гҒӘгҒ„гҖӮпҪЈгҒЁйҖҡйҒ”гҒҢеҮәгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- 2 жӯ»дҪ“еҸҲгҒҜз„јйӘЁгҒҢж—ўгҒ«еӯҳгҒ—гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°жі•з¬¬дәҢжқЎз¬¬дёүй …гҒ«гҒ„гҒҶ改葬гҒ«гҒҜи©ІеҪ“гҒ—гҒӘгҒ„гҖӮ

- еҸӮз…§е…ғпјҡеў“ең°гҖҒеҹӢ葬зӯүгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжі•еҫӢдёҠгҒ®з–‘зҫ©гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ

гҒҠеў“гҒ®дёӯиә«гӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒгҒ”йҒәйӘЁгҒҢеңҹгҒ«йӮ„гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ®жӣёйЎһжүӢз¶ҡгҒҚгӮ’гҒӣгҒҡгҒ«еў“зҹігҒ®и§ЈдҪ“гғ»ж’ӨеҺ»гҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ”йҒәйӘЁгӮ’йӘЁеЈәгҒ«гҒ„гӮҢгҒҰгӮ«гғӯгғјгғҲгҒ§е®үзҪ®гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©еңҹгҒ«йӮ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ100е№ҙд»ҘдёҠгҒҫгҒҲгҒ«еңҹ葬гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ”йҒәйӘЁгҒ§гӮӮж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҠеў“гҒҢйҒ ж–№гҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҒҠеў“гҒ®дёӯиә«гӮ’зўәиӘҚгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒҚгҒҜгҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ®жӣёйЎһжүӢз¶ҡгҒҚгӮ’йҖІгӮҒгҒҰгҒҠгҒҸгҒ»гҒҶгҒҢгҒ„гҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒҠеў“гҒҢгҒӮгӮӢиҮӘжІ»дҪ“гҒӢгӮү改葬иЁұеҸҜз”іи«ӢжӣёгӮ’еҸ–гӮҠеҜ„гҒӣгӮӢ

| жӣёйЎһеҗҚ | еҸ—еҸ–е…Ҳ | жҸҗеҮәе…Ҳ | йҮ‘йЎҚ |

|---|---|---|---|

| 改葬иЁұеҸҜз”іи«Ӣжӣё | ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“ | зҸҫеңЁгҒ®зҙҚйӘЁе…Ҳ 改葬е…Ҳ ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“ |

500еҶҶзЁӢеәҰ |

гҒ»гҒӢгҒ®зҙҚйӘЁе…ҲгҒ«гҒ”йҒәйӘЁгӮ’移гҒҷ改葬гӮ’гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒ改葬иЁұеҸҜиЁјгҒЁгҒ„гҒҶжӣёйЎһгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ“гҒЁгҒҢеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҒ®пҪўеў“ең°гҖҒеҹӢ葬зӯүгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжі•еҫӢпҪЈгҒЁгҒ„гҒҶжі•еҫӢгҒ§иЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- 第 14жқЎ

еў“ең°гҒ®з®ЎзҗҶиҖ…гҒҜгҖҒ第八жқЎгҒ®иҰҸе®ҡгҒ«гӮҲгӮӢеҹӢ葬иЁұеҸҜиЁјгҖҒ改葬иЁұеҸҜиЁјеҸҲгҒҜзҒ«и‘¬иЁұеҸҜиЁјгӮ’еҸ—зҗҶгҒ—гҒҹеҫҢгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒеҹӢ葬еҸҲгҒҜз„јйӘЁгҒ®еҹӢи”өгӮ’гҒ•гҒӣгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ

еҸӮз…§е…ғпјҡеў“ең°гҖҒеҹӢ葬зӯүгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжі•еҫӢ

еў“зҹігҒ®ж’ӨеҺ»гғ»и§ЈдҪ“е·ҘдәӢгӮ’зҹіжқҗеә—гҒ«дҫқй јгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒ改葬е…ҲгҒ«гҒ”йҒәйӘЁгӮ’зҙҚйӘЁгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜгҖҒ改葬иЁұеҸҜжӣёгҒЁгҒ„гҒҶжӣёйЎһгӮ’жҸҗзӨәгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ改葬иЁұеҸҜжӣёгӮ’еҸ–еҫ—гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®гҒҠеў“гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹеёӮеҢәз”әжқ‘гҒ§ж”№и‘¬иЁұеҸҜз”іи«ӢгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгӮҸгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒ„гҒ‘гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

改葬иЁұеҸҜз”іи«ӢжӣёгҒҜгҖҒеҪ№жүҖгҒ®зӘ“еҸЈгҒ§зӣҙжҺҘжүӢгҒ«е…ҘгӮҢгӮӢгҖҒйғөйҖҒгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒ»гҒӢгҖҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒӢгӮүгғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүгҒ§гҒҚгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҸ—гҒ‘еҸ–гӮӢгҒ«гҒҜгҖҒ500еҶҶзЁӢеәҰгҒ®иІ»з”ЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘиҮӘжІ»дҪ“гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

改葬иЁұеҸҜз”іи«ӢжӣёгҒ«гҒҜгҖҒиӘ°гҒ®гҒ”йҒәйӘЁгҒӘгҒ®гҒӢгҖҒгҒ„гҒӨдәЎгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгҖҒжӯ»дәЎиҖ…гҒ®жң¬зұҚгғ»дҪҸжүҖгҒҜгҒ©гҒ“гҒӢгҖҒзҒ«и‘¬гҒҫгҒҹгҒҜеҹӢ葬гҒ•гӮҢгҒҹж—ҘгҒҜгҒ„гҒӨгҒӢгҖҒжӯ»дәЎиҖ…гҒЁгҒ®з¶ҡжҹ„гҒҜгҒӘгҒ«гҒӢгҖҒ改葬гҒ®зҗҶз”ұгҒҜгҒӘгҒ«гҒӢгҖҒгҒ”йҒәйӘЁгҒ®ж”№и‘¬е…ҲгҒҜгҒ©гҒ“гҒӢгӮ’иЁҳијүгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

改葬иЁұеҸҜз”іи«ӢжӣёгҒ®жӣёејҸгҒҜгҖҒиҮӘжІ»дҪ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒЎгҒҢгҒЈгҒҰгҖҒ1жһҡгҒ«гҒ”йҒәйӘЁгӮ’иӨҮж•°дҪ“иЁҳе…ҘгҒ§гҒҚгӮӢжӣёејҸгҒЁгҖҒ1жһҡгҒ«гҒ”йҒәйӘЁгӮ’1дҪ“иЁҳе…ҘгҒ§гҒҚгӮӢжӣёејҸгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ”йҒәйӘЁгҒ®еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢе…ҲгӮ’жұәгӮҒгҒҰеҸ—е…ҘиЁјжҳҺжӣёгӮ’еҸ—гҒ‘еҸ–гӮӢ

| жӣёйЎһеҗҚ | еҸ—еҸ–е…Ҳ | жҸҗеҮәе…Ҳ | йҮ‘йЎҚ |

|---|---|---|---|

| еҸ—е…ҘиЁјжҳҺжӣё | 改葬е…Ҳ | ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“ | 1,500еҶҶзЁӢеәҰ |

жө·жҙӢж•ЈйӘЁгғ»жЈ®жһ—ж•ЈйӘЁгҖҒжүӢе…ғдҫӣйӨҠгӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒӘгҒ„дәҲе®ҡгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҒгҒҠеў“гҒ®гҒӘгҒӢгҒ«гҒӮгӮӢгҒ”йҒәйӘЁгҒ®з§»еӢ•е…ҲгӮ’жұәгӮҒгҒҰгҒҠгҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҲҘгҒ®гҒҠеў“гҒ«з§»гҒҷгҒ»гҒӢгҖҒж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгӮ’гҒҷгӮӢйҒёжҠһиӮўгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ”йҒәйӘЁгҒ®ж”№и‘¬е…ҲгҒҢжұәгҒҫгҒЈгҒҹгӮүгҖҒ改葬е…ҲгҒӢгӮүеў“ең°дҪҝз”ЁжЁ©гӮ’иЁјжҳҺгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®пҪўеҸ—е…ҘиЁјжҳҺжӣёпҪЈгӮ„пҪўж°ёд»ЈдҪҝз”ЁиЁұеҸҜиЁјпҪЈгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжӣёйЎһгӮ’еҸ—гҒ‘еҸ–гӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еҸ—е…ҘиЁјжҳҺжӣёгӮ’зҷәиЎҢгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҲгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒ改葬е…ҲгҒ®еў“ең°еҘ‘зҙ„жӣёгҒӘгҒ©гҒ®еҶҷгҒ—гӮ’жҸҗеҮәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§з”іи«ӢгҒҢйҖҡгӮӢиҮӘжІ»дҪ“гӮӮгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒзўәиӘҚгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

иҮӘжІ»дҪ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒ改葬иЁұеҸҜз”іи«ӢжӣёгҒЁдёҖз·’гҒ«жҸҗеҮәгҒҷгӮӢжӣёйЎһгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҸ—е…ҘиЁјжҳҺжӣёгӮ„ж°ёд»ЈдҪҝз”ЁиЁұеҸҜиЁјгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒЁдёҚиҰҒгҒӘе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёҚиҰҒгҒӘе ҙеҗҲгҒҜгҖҒ改葬е…ҲгҒ®еў“ең°з®ЎзҗҶиҖ…гҒ®зҪІеҗҚгғ»жҠјеҚ°ж¬„гҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҠеў“гҒ®еў“ең°з®ЎзҗҶиҖ…гҒ«зҪІеҗҚгғ»жҠјеҚ°гӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶ

| жӣёйЎһеҗҚ | еҸ—еҸ–е…Ҳ | жҸҗеҮәе…Ҳ | йҮ‘йЎҚ |

|---|---|---|---|

| еҹӢ葬иЁұеҸҜиЁј | зҸҫеңЁгҒ®зҙҚйӘЁе…Ҳ | ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“ | 1,500еҶҶзЁӢеәҰ |

| 改葬жүҝи«ҫжӣё | зҸҫеңЁгҒ®зҙҚйӘЁе…Ҳ | ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“ | 0еҶҶ |

гҒҠеў“гҒ®еў“ең°з®ЎзҗҶиҖ…гҒ«ж”№и‘¬иЁұеҸҜз”іи«ӢжӣёгҒёзҪІеҗҚгғ»жҠјеҚ°гӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

иҮӘжІ»дҪ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒ改葬иЁұеҸҜз”іи«ӢжӣёгҒ«дёҖз·’гҒ«жҸҗеҮәгҒҷгӮӢжӣёйЎһгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҹӢ葬иЁұеҸҜиЁјгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҠеў“гҒ®еңҹең°гӮ’еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒӢгӮүеҖҹгӮҠгҒҰгҒ„гӮӢеў“ең°дҪҝз”ЁиҖ…гҒЁж”№и‘¬гҒ®з”іи«ӢиҖ…гҒҢгҒЎгҒҢгҒҶгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜгҖҒ改葬жүҝи«ҫжӣёгӮ’зҷәиЎҢгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ改葬жүҝи«ҫжӣёгҒ®еҸ—гҒ‘еҸ–гӮҠгҒ«иІ»з”ЁгҒҜгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

改葬жүҝи«ҫжӣёгҒ«гҒҜгҖҒеў“ең°дҪҝз”ЁиҖ…гҒ®дҪҸжүҖгғ»ж°ҸеҗҚгғ»жҚәеҚ°гҒЁгҖҒ改葬гҒ®з”іи«ӢиҖ…гҒ®дҪҸжүҖгғ»ж°ҸеҗҚгғ»еў“ең°дҪҝз”ЁиҖ…гҒЁгҒ®з¶ҡжҹ„гӮ’иЁҳијүгҒҷгӮӢ欄гӮ’иЁҳе…ҘгҒ—гҒҰгҖҒиҮӘжІ»дҪ“гҒёж”№и‘¬иЁұеҸҜз”іи«ӢжӣёгҒЁдёҖз·’гҒ«жҸҗеҮәгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

改葬иЁұеҸҜз”іи«ӢжӣёгҒӘгҒ©иҮӘжІ»дҪ“гҒ«жҸҗеҮәгҒ—гҒҰ改葬иЁұеҸҜиЁјгӮ’зҷәиЎҢгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶ

| жӣёйЎһеҗҚ | еҸ—еҸ–е…Ҳ | жҸҗеҮәе…Ҳ | йҮ‘йЎҚ |

|---|---|---|---|

| 改葬иЁұеҸҜиЁј | ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“ | еў“зҹігҒ®ж’ӨеҺ»гғ»и§ЈдҪ“е·ҘдәӢгӮ’дҫқй јгҒҷгӮӢ改葬е…Ҳ | 300еҶҶзЁӢеәҰ |

改葬иЁұеҸҜз”іи«ӢжӣёгҒЁз”іи«ӢжҷӮгҒ«еҒҘеә·дҝқйҷәиЁјгӮ„йҒӢи»ўе…ҚиЁұиЁјгҒӘгҒ©гҒ®жң¬дәәзўәиӘҚжӣёйЎһгӮ„гҖҒз”іи«ӢиҖ…гҒЁгҒ”йҒәйӘЁгҒ®й–“жҹ„гҒҢгӮҸгҒӢгӮӢжҲёзұҚ謄жң¬гҖҒеҹӢ葬証жҳҺжӣёгҖҒеҸ—е…ҘиЁјжҳҺжӣёгҖҒ改葬жүҝи«ҫжӣёгӮ’иҮӘжІ»дҪ“гҒ«жҸҗеҮәгҒ—гҒҰгҖҒпҪўж”№и‘¬иЁұеҸҜиЁјпҪЈгӮ’зҷәиЎҢгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

改葬иЁұеҸҜз”іи«ӢжӣёгҒ®жӣёејҸгӮ„еҝ…иҰҒгҒӘж·»д»ҳжӣёйЎһгҒҜгҖҒеҪ№жүҖгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒЎгҒҢгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒз”іи«ӢгҒҷгӮӢеүҚгҒ«дҪ•гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ®гҒӢгӮ’гҒ—гҒЈгҒӢгӮҠгҒЁзўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҠеў“гҒ®ж’ӨеҺ»жҘӯиҖ…гӮ’жұәгӮҒгӮӢ

еў“зҹігӮ’и§ЈдҪ“гғ»ж’ӨеҺ»гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒҹгӮҒгҒ®зҹіжқҗеә—гӮ’жұәгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮ

еҜәйҷўеў“ең°гӮ„ж°‘е–¶еў“ең°гҒ®гҒӘгҒӢгҒ«гҒҜгҖҒзҹіжқҗеә—гӮ’жҢҮе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮжҢҮе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзҹіжқҗеә—гҒҢгҒ„гӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒҜгҖҒеҘ‘зҙ„жӣёгҒ«иЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒдәӢеүҚгҒ«дҪҸиҒ·гҖҒеў“ең°з®ЎзҗҶиҖ…гҒ«зўәиӘҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§дәӢгҒ§гҒҷгҖӮ

зҹіжқҗеә—гӮ’жҢҮе®ҡгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҖҒиҮӘз”ұгҒ«жҘӯиҖ…гӮ’йҒёгҒ¶гҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒиӨҮж•°гҒ®зҹіжқҗеә—гҒӢгӮүиҰӢз©ҚгӮӮгӮҠгӮ’еҸ–гӮӢгҒ“гҒЁ(зӣёиҰӢз©ҚгӮӮгӮҠ)гҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮзӣёиҰӢз©ҚгӮӮгӮҠгҒҜиІ»з”ЁгӮ’жҠ‘гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮӮгҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒӘгӮӢгҒ№гҒҸиӨҮж•°гҒ®зҹіжқҗеә—гҒӢгӮүиҰӢз©ҚгӮӮгӮҠгӮ’еҸ–гҒЈгҒҰжҜ”ијғжӨңиЁҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

йӯӮжҠңгҒҚ(й–үзңјдҫӣйӨҠ)гӮ’гҒ—гҒҰгҖҒгҒ”йҒәйӘЁгӮ’еҸ–гӮҠеҮәгҒҷ

гҒҠеў“гҒӢгӮүгҒ”йҒәйӘЁгӮ’еҸ–гӮҠеҮәгҒҷйҡӣгҒҜгҖҒйӯӮжҠңгҒҚ(й–үзңјдҫӣйӨҠ)гӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮе®—жҙҫгӮ„ең°еҹҹгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒпҪўжҖ§ж №жҠңгҒҚпҪЈпҪўйҒ·д»Ҹжі•иҰҒпҪЈгҒӘгҒ©гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

й–үзңјдҫӣйӨҠгҒҜгҖҒгҒҠеў“гҒ®и§ЈдҪ“гғ»ж’ӨеҺ»гҒЁгҒҠгҒӘгҒҳж—ҘгҒ«гҒҠгҒ“гҒӘгӮҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ®еҪ“ж—ҘгҒ®жөҒгӮҢ

еў“зҹігҒ®жҺғйҷӨгӮ’гҒ—гҒҰгҖҒгҒҠдҫӣгҒҲзү©гӮ’гҒҠдҫӣгҒҲгҒ—гҒҹгҒӮгҒЁгҒ«гҖҒгҒҠеў“гҒ«е®ҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢйӯӮгӮ’дҫӣйӨҠгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®й–үзңјдҫӣйӨҠгӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

й–үзңјдҫӣйӨҠгҒ®гҒҠеёғж–ҪгӮ„гҖҒйӣўжӘҖж–ҷгҒҜгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒҢеё°гӮӢгҒЁгҒҚгҒ«жүӢжёЎгҒ—гҒ§жёЎгҒҷгӮұгғјгӮ№гҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ®еҪ“ж—ҘгҒ®жңҚиЈ…

з”·жҖ§гҒӘгӮүй»’гғ»зҙәгғ»гӮ°гғ¬гғјгҒ®гӮ№гғјгғ„гҖҒеҘіжҖ§гҒӘгӮүй»’гҒ„гғ–гғ©гӮҰгӮ№гӮ„гӮ№гӮ«гғјгғҲгҒ«й»’гӮӮгҒ—гҒҸгҒҜгғҷгғјгӮёгғҘгҒ®гӮ№гғҲгғғгӮӯгғігӮ°(з•ҘејҸжӯЈиЈ…)гӮ’зқҖгҒҰеҸӮеҲ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

гғҺгғјгӮ№гғӘгғјгғ–гғ»гӮҝгғігӮҜгғҲгғғгғ—гғ»гғҸгғјгғ•гғ‘гғігғ„гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иӮҢгҒҢйңІеҮәгҒҷгӮӢжңҚиЈ…гӮ„гҖҒгғ‘гғјгӮ«гғјгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гғ©гғ•гҒӘжңҚиЈ…гҖҒиҸҜзҫҺгҒӘжҷӮиЁҲгӮ„гӮўгӮҜгӮ»гӮөгғӘгғјгҖҒж®әз”ҹгӮ’гӮӨгғЎгғјгӮёгҒ•гҒӣгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢйқ©иЈҪе“ҒгҖҒжҙҫжүӢгҒӘеӮҳгҒҜйҒҝгҒ‘гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢгҒ„гҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

йӯӮжҠңгҒҚ(й–үзңјдҫӣйӨҠ)гҒҜеҲҘж—ҘгҒ§зөӮгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰеў“зҹігҒ®и§ЈдҪ“гҒ®гҒҝгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶе ҙеҗҲгҒҜе№іжңҚгҖҒгҒҠеҜәгҒ®жң¬е ӮгҒ§жі•иҰҒгӮ’гҒ—гҒҹгҒӮгҒЁгҒ«еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶе ҙеҗҲгҒҜе–ӘжңҚгҖҒгҒҠеў“гҒҢеұұеҘҘгҒ«гҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒҜеӢ•гҒҚгӮ„гҒҷгҒ„йҒӢеӢ•жңҚгҒ§еҸӮеҲ—гҒ—гҒҰгӮӮеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰе•ҸйЎҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ«еҸӮеҲ—гҒҷгӮӢиҰӘж—ҸгҒЁжңҚиЈ…гҒ«гҒЎгҒҢгҒ„гҒҢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒдәӢеүҚгҒ«иҰӘж—ҸгҒЁзӣёи«ҮгӮ’гҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ«гҒҠе‘јгҒ°гӮҢгҒ—гҒҹеҸӮеҲ—иҖ…гҒ®гғһгғҠгғј

гҒӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҸе»әгҒҰгҒҹгҒҠеў“гҒ«гҒ”йҒәйӘЁгӮ’改葬гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒпҪўж–°гҒ—гҒ„гҒҠеў“гҒҢе»әгҒЈгҒҹпҪЈгҒЁгҒ„гҒҶгҒҠзҘқгҒ„гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒҢзөӮгӮҸгҒЈгҒҹгҒӮгҒЁгҒ«зҙ…зҷҪгҒ®зҘқе„ҖиўӢгҒ«пҪўе»әзў‘зҘқгҒ„пҪЈгҒЁжӣёгҒ„гҒҰ5еҚғеҶҶпҪһ1дёҮеҶҶзЁӢеәҰгӮ’гҒҠеҢ…гҒҝгҒ—гҒҰдё»е®°иҖ…гҒ«гҒҠжёЎгҒ—гӮ’гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

жө·жҙӢж•ЈйӘЁгғ»жЈ®жһ—ж•ЈйӘЁгӮ„жүӢе…ғдҫӣйӨҠгӮ’гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гҒ«ж”№и‘¬гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒгҒҠзҘқгҒ„гҒ§гҒҚгӮӢгӮҒгҒ§гҒҹгҒ„ж—ҘгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒйҰҷе…ёиўӢгҒ«пҪўгҒҠдҫӣгҒҲпҪЈпҪўеҫЎд»ҸеүҚпҪЈгҒЁжӣёгҒ„гҒҰ5еҚғеҶҶпҪһ1дёҮеҶҶзЁӢеәҰгӮ’гҒҠеҢ…гҒҝгҒ—гҒҰдё»е®°иҖ…гҒ«гҒҠжёЎгҒ—гӮ’гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒҠеў“гҒ®и§ЈдҪ“е·ҘдәӢгӮ’гҒҷгӮӢ

йӯӮжҠңгҒҚгҒҢзөӮгӮҸгҒЈгҒҰгҒ”йҒәйӘЁгӮ’еҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҹгӮүгҖҒзҹіжқҗеә—гҒ«гӮҲгӮӢе·ҘдәӢгҒҢе§ӢгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

е·ҘдәӢгҒ§гҒҜеў“зҹігҒ®и§ЈдҪ“гғ»ж’ӨеҺ»гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҒҰгҖҒеңҹеҸ°гӮ„еӨ–жҹөжқҗгҒӘгҒ©гӮӮеҸ–гӮҠгҒ®гҒһгҒ„гҒҰгҖҒгҒҚгӮҢгҒ„гҒӘжӣҙең°гҒ«жҲ»гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒеҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹеҢәз”»гӮ’з®ЎзҗҶиҖ…гҒ«иҝ”йӮ„гҒҷгӮҢгҒ°гҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒҜе®ҢдәҶгҒ§гҒҷгҖӮ

еў“зҹігҒ®ж’ӨеҺ»гӮ’иҮӘеҲҶгҒ§гҒҷгӮӢжіЁж„ҸзӮ№

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’зҹіжқҗеә—гҒ§дҫқй јгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜиІ»з”ЁгҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

иҮӘеҲҶгҒ§еў“зҹігӮ’и§ЈдҪ“гғ»ж’ӨеҺ»гҒ—гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢе®үгҒ„гҒӢгӮүгҒЁгҒ„гҒҶзҗҶз”ұгҒ§иҮӘеҠӣгҒ§гӮ„гӮҠгҒҹгҒ„гҒЁгҒ”зӣёи«ҮгӮ’гҒҠеҸ—гҒ‘гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеў“зҹігӮ’и§ЈдҪ“гғ»ж’ӨеҺ»гҒ«гҒҜгҖҒйҮҚж©ҹгӮ„гғҲгғ©гғғгӮҜгҖҒе°Ӯз”ЁгҒ®ж©ҹжқҗгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

дёҮгҒҢдёҖгҖҒгӮұгӮ¬гӮ’гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«еҠ©гҒ‘гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгҒӢгҒҹгҒҢгҒ„гҒӘгҒ„гҖҒе‘ЁгӮҠгҒ®еў“зҹігӮ’еӮ·гҒӨгҒ‘гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«иІ¬д»»гҒҢеҸ–гӮҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгғӘгӮ№гӮҜгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’дҫқй јгҒ—гҒҹзҹіжқҗеә—гҒёгҒ®гҒҠзӨј

еҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒҢзөӮгӮҸгҒЈгҒҹгҒӮгҒЁгҒ«зҹіжқҗеә—гҒ«гҒҠзӨјгҒЁгҒ—гҒҰеҜёеҝ—гӮ’гҒҠжёЎгҒ—гҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒе·ҘдәӢиІ»з”ЁгҒ®еҶ…иЁігҒ«еҜёеҝ—гҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒҠиҰӢз©ҚжӣёгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’иҰӘжҲҡгҒ«йҖЈзөЎгҒҷгӮӢ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҹгҒӮгҒЁгҒҜгҖҒйҒәж—Ҹгғ»иҰӘжҲҡгҖҒгҒ”иҝ‘жүҖгҒ®ж–№гӮ„гҖҒгҒҠеў“еҸӮгӮҠгӮ’гҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒҹгҒ«жүӢзҙҷгӮ„йӣ»и©ұгҒ§йҖЈзөЎгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„еҪ“ж—ҘгӮ„еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒҷгӮӢеүҚеҫҢгҒ®ж—ҘгҒ«гҒЎгҒҜжӣёйЎһгҒ®дҪңжҘӯгӮ„йҒәж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгҒёгҒ®йҖЈзөЎгҒӘгҒ©гҒ§ж…ҢгҒҹгҒ гҒ—гҒҸгҒӘгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒжүӢзҙҷгҒҜдҪҷиЈ•гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰз”Ёж„ҸгҒ—гҒҰгҒҠгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

жүӢзҙҷгҒ«гҒҜгҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҹжҷӮжңҹгҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҹзҗҶз”ұгҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҹгҒҠеў“гҒ®дҪҸжүҖгҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҹеҫҢгҒ®гҒ”йҒәйӘЁгҒ®з®ЎзҗҶгғ»дҫӣйӨҠгҒ®ж–№жі•гҖҒ改葬гӮ’жүҝи«ҫгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢж„ҹи¬қгҒ®ж°—жҢҒгҒЎгӮ’жӣёгҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒ”йҒәйӘЁгӮ’移еӢ•гғ»з®ЎзҗҶгҒҷгӮӢ

еў“зҹігҒӢгӮүгҒ”йҒәйӘЁгӮ’еҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҹгҒӮгҒЁгҖҒеҪ“ж—ҘгҒ«еҗҲзҘҖеў“гҒёж”№и‘¬гҒӣгҒҡгҒ«гҖҒжө·жҙӢж•ЈйӘЁгғ»жЈ®жһ—ж•ЈйӘЁгӮ’гҒҷгӮӢгҖҒжүӢе…ғдҫӣйӨҠгӮ’гҒҷгӮӢгҖҒеҲҘгҒӘгҒҠеў“гҒ«з§»еӢ•гҒҷгӮӢгҖҒж°ёд»ЈдҫӣйӨҠгӮ’гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒиҮӘе®…гӮӮгҒ—гҒҸгҒҜзҙҚйӘЁе…ҲгҒҫгҒ§гҒ”йҒәйӘЁгӮ’移еӢ•гҒ—гҒҰз®ЎзҗҶгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

移еӢ•ж–№жі•гҒҜгҖҒи»ҠгӮ„е…¬е…ұдәӨйҖҡж©ҹй–ўгӮ’гҒӨгҒӢгҒЈгҒҰиҮӘеҲҶгҒ§з§»еӢ•гҒҷгӮӢж–№жі•гҒЁгҖҒгӮҶгҒҶгғ‘гғғгӮҜгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰ移еӢ•гҒҷгӮӢж–№жі•гҖҒзҙҚйӘЁе…ҲгҒҫгҒ§гҒ”йҒәйӘЁгӮ’йҖҒгӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№(йҖҒйӘЁ)гӮ’гҒӨгҒӢгҒЈгҒҰ移еӢ•гҒҷгӮӢж–№жі•гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

иҮӘе®…гҒ«гҒ”йҒәйӘЁгӮ’е®үзҪ®гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒҚгҒ«гҒҜгҖҒдёҖжҷӮй җгҒӢгӮҠгӮ’гҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢж–ҪиЁӯгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

| 移еӢ•ж–№жі• | зҸҫеңЁгҒ®зҙҚе“Ғе…Ҳ | |

|---|---|---|

| иҮӘеҲҶгҒ§з§»еӢ•гҒҷгӮӢ | гӮҶгҒҶгғ‘гғғгӮҜгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢ | йҖҒйӘЁ |

| е®ҹиІ» | 810еҶҶпҪһ3,160еҶҶ | 3дёҮеҶҶзЁӢеәҰ |

гҒ”йҒәйӘЁгҒ®зҠ¶ж…ӢгҖҒ移еӢ•е…ҲгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзІүйӘЁгғ»еҶҚзҒ«и‘¬гӮ’гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢ

еҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҹгҒ”йҒәйӘЁгҒҢжҝЎгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҖҒеңҹ葬гҒ—гҒҰгҒӮгӮӢгҒ”йҒәйӘЁгӮ’еҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒгҒ”йҒәйӘЁгҒ®з®ЎзҗҶж–№жі•гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжҢҮе®ҡгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒгҒ”йҒәйӘЁгӮ’зІүйӘЁгҒҷгӮӢгҖҒеҶҚзҒ«и‘¬гӮ’гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

改葬гҒ®гҒЁгҒҚгҒ«й ӮгҒ„гҒҹгҒҠзҘқгҒ„йҮ‘гҒҜеҶ…зҘқгҒ„гҒЁгҒ—гҒҰгҒҠиҝ”гҒ—

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒҢзөӮгӮҸгҒЈгҒҹгҒӮгҒЁгҒ«е»әзў‘зҘқгҒ„гӮ’й ӮгҒ„гҒҹе ҙеҗҲгҖҒеҶ…зҘқгҒ„гҒЁгҒ—гҒҰгӮ«гӮҝгғӯгӮ°гғ»е•Ҷе“ҒеҲёгҒӘгҒ©гӮ’гҒҠиҝ”гҒ—гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

- еҫҢжӮ”гҒ—гҒӘгҒ„еў“гҒҳгҒҫгҒ„

вҶ“ең°еҹҹжңҖе®үеҖӨгӮ’жӣҙж–°дёӯвҶ“

жңҖе®үеҖӨгҒ§еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢ

гҒҠйӣ»и©ұгҒ§зӣёи«ҮеҸ—д»ҳдёӯ

- еҫҢжӮ”гҒ—гҒӘгҒ„еў“гҒҳгҒҫгҒ„

- жңҖе®үеҖӨгҒ§еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢ

- 050-5497-6660

вҶ“гҒ©гҒ“гӮҲгӮҠе®үгҒ„жңҖе®үеҖӨгҒ«жҢ‘жҲҰдёӯвҶ“

гҒҠйӣ»и©ұгғ»LINEгҒ§гӮӮзӣёи«ҮгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гғ»ж”№и‘¬гҒ§еҫҢжӮ”гҒҷгӮӢгҒҫгҒҲгҒ«зҹҘгӮӢгҒ№гҒҚгғҲгғ©гғ–гғ«гҒЁеҜҫеҮҰжі•

гҒҠеў“гӮ’ж’ӨеҺ»гғ»е·ҘдәӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҰӘж—ҸгҒӢгӮүеҸҚеҜҫгҒ•гӮҢгӮӢ

еў“ең°гҒ«дҪҝз”ЁиҖ…гҖҒжүҝз¶ҷиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰеұҠгҒ‘гӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒҜйҒәж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгҒӘгҒӢгҒ§1дәәгҒ гҒ‘гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒзҙҚйӘЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ”е…ҲзҘ–гҒ•гҒҫгҒ«гҒҜгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®иҰӘж—Ҹгғ»йҒәж—ҸгҒҢгҒӢгҒӢгӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ”е…ҲзҘ–гҒ•гҒҫгӮ’дҫӣйӨҠгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹжңҹй–“гӮ„гҖҒдҫӣйӨҠгҒ®иҖғгҒҲж–№гҒҜдәәгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒЎгҒҢгҒҶгҒ®гҒ§гҖҒгҒҠеў“гӮ’ж’ӨеҺ»гғ»е·ҘдәӢгҒҷгӮӢзӣёи«ҮгӮ’гҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒпҪўе…ҲзҘ–гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰз„ЎзӨјгҒ гҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гҒӘгҒ„гҒ§гҒ»гҒ—гҒ„пҪЈпҪўгҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒҷгӮӢе ҙжүҖгӮ’гҒӘгҒҸгҒ•гҒӘгҒ„гҒ§гҒ»гҒ—гҒ„пҪЈгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҸҚеҜҫж„ҸиҰӢгҒҢеҮәгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢзҗҶз”ұгҒҢгҖҒеӯҗдҫӣгҒҢгҒ„гҒӘгҒҸгҒҰгҒҠеў“гӮ’жүҝз¶ҷгҒҷгӮӢдәәгҒҢгҒ„гҒӘгҒ„гҖҒе№ҙй–“з®ЎзҗҶиІ»гӮ„жі•дәӢгғ»жі•иҰҒгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢгҒҠеёғж–ҪгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжүҝз¶ҷиҖ…гҒёиІ жӢ…гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶе ҙеҗҲгҒҜгҖҒеҸҚеҜҫгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢйҒәж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгҒ«еў“ең°дҪҝз”ЁиҖ…гӮ’дәӨд»ЈгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶзӣёи«ҮгӮ’гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

еҜәйҷўеў“ең°гҒ®е ҙеҗҲгҖҒеў“ең°гҒ®з®ЎзҗҶиҰҸеүҮгҒ§гҒҠеў“гӮ’жүҝз¶ҷгҒ§гҒҚгӮӢйҒәж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгӮ’еҲ¶йҷҗгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒҠеў“гӮ’жүҝз¶ҷгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҜәйҷўгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜе№ҙй–“з®ЎзҗҶиІ»гӮ„гҒҠеёғж–ҪгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҸҺе…ҘгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§дҫӢеӨ–гӮ’иӘҚгӮҒгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

еҸҚеҜҫгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢйҒәж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгҒҢеў“ең°гҒ®дҪҝз”ЁиҖ…гҖҒжүҝз¶ҷиҖ…гҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж–ӯгҒЈгҒҰгҖҒеј•гҒҚз¶ҡгҒҚеў“ең°гӮ’з¶ӯжҢҒгғ»з®ЎзҗҶгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жұӮгӮҒгҒҰгҒҸгӮӢе ҙеҗҲгҖҒзҘӯзҘҖжүҝз¶ҷиҖ…гҒ®жЁ©йҷҗгҒ§еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иҖғгҒҲгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒҠеў“гӮ’йҒ ж–№гҒ«з§»еӢ•гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҰӘж—ҸгҒӢгӮүеҸҚеҜҫгҒ•гӮҢгӮӢ

йғҪеёӮйғЁгҒ«дҪҸгӮ“гҒ§гҒ„гҒҰеў“зҹігҒ®жҺғйҷӨгӮ„иҚүжҠңгҒҚгҖҒгҒҠеў“еҸӮгӮҠгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгҒҰгҖҒиҝ‘гҒҸгҒ®еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ«гҒҠеў“гӮ’改葬гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒгҒ„гҒҫгҒҠеў“гҒҢгҒӮгӮӢе ҙжүҖгҒ«дҪҸгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢиҰӘж—Ҹгғ»йҒәж—ҸгҒӢгӮүеҸҚеҜҫгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еў“зҹігҒ®жҺғйҷӨгӮ„иҚүжҠңгҒҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹз®ЎзҗҶгӮ’еў“ең°гҒ®дҪҝз”ЁиҖ…гҖҒжүҝз¶ҷиҖ…гҒҢгҒҠгҒ“гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҖҒз®ЎзҗҶгҒ®иІ жӢ…гӮ’еҸҚеҜҫгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢиҰӘж—Ҹгғ»йҒәж—ҸгҒЁеҲҶй…ҚгӮ’гҒҷгӮӢгҖҒгҒ”йҒәйӘЁгӮ’еҲҶйӘЁгҒҷгӮӢзӣёи«ҮгӮ’гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

еҸҚеҜҫгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢйҒәж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгҒҢзӣёи«ҮгӮ’ж–ӯгҒЈгҒҰгҖҒеј•гҒҚз¶ҡгҒҚеҗҢгҒҳе ҙжүҖгҒ§еў“ең°гӮ’з¶ӯжҢҒгғ»з®ЎзҗҶгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жұӮгӮҒгҒҰгҒҸгӮӢе ҙеҗҲгҖҒзҘӯзҘҖжүҝз¶ҷиҖ…гҒ®жЁ©йҷҗгҒ§еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иҖғгҒҲгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

иІ»з”ЁгҒ®иІ жӢ…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҰӘж—ҸгҒӢгӮүеҸҚеҜҫгҒ•гӮҢгӮӢ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гғ»ж”№и‘¬гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢиІ»з”ЁгӮ’иӘ°гҒҢж”Ҝжү•гҒҶгҒ®гҒӢйҒәж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгҒЁжҸүгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

зү№гҒ«еӨҡгҒ„гӮұгғјгӮ№гҒҜгҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«еҸҚеҜҫгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹйҒәж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгҒҢеў“гҒҳгҒҫгҒ„гғ»ж”№и‘¬гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢиІ»з”ЁгӮ’иІ жӢ…гҒ—гҒӘгҒ„гӮұгғјгӮ№гҒ§гҒҷгҖӮ

жі•еҫӢгҒ§гҒҜгҖҒзҘӯзҘҖжүҝз¶ҷиҖ…гҒҢиІ»з”ЁгҒ®иІ жӢ…гӮ’иІ гҒҶзҫ©еӢҷгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮзӣёи«ҮгӮ’гҒ—гҒҰгӮӮйҒәж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгҒҢиІ»з”ЁгӮ’иІ жӢ…гҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҖҒеҜәйҷўгҒ«зӣёи«ҮгҒ—гҒҰйӣўжӘҖж–ҷгӮ„гҒҠеёғж–ҪгӮ’еҢ…гӮҖйҮ‘йЎҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзӣёи«ҮгӮ’гҒҷгӮӢгҖҒгғЎгғўгғӘгӮўгғ«гғӯгғјгғігӮ„е®үеҝғгғӯгғјгғігӮ’зө„гӮ“гҒ§ж”Ҝжү•гҒ„гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

еҜәйҷўгҒӢгӮүгҒ®й«ҳйЎҚгҒӘйӣўжӘҖж–ҷгӮ’и«ӢжұӮгҒ•гӮҢгӮӢ

жӘҖ家гӮ’гӮ„гӮҒгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«гҒҠзӨјгҒЁгҒ—гҒҰ3дёҮеҶҶпҪһ15дёҮеҶҶгҒ®йӣўжӘҖж–ҷгӮ’еҜәйҷўгҒ«жёЎгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒ„гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒӘгҒӢгҒ«гҒҜгҖҒж•°зҷҫдёҮеҶҶгҒ®йӣўжӘҖж–ҷгӮ’еҜәйҷўгҒӢгӮүи«ӢжұӮгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

йӣўжӘҖж–ҷгҒҜгҖҒжӘҖ家гҒ«е…ҘгӮӢгҒЁгҒҚгӮ„гҒҠеў“гӮ’е»әгҒҰгӮӢгҒЁгҒҚгҒ®еҘ‘зҙ„жӣёгҒ«жӘҖ家гӮ’гӮ„гӮҒгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«йӣўжӘҖж–ҷгӮ’ж”Ҝжү•гӮҸгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„ж—ЁгӮ„йҮ‘йЎҚгҒҢиЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„йҷҗгӮҠгҖҒж”Ҝжү•гҒҶеҝ…иҰҒгҒҢгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒйӣўжӘҖж–ҷгӮ’ж”Ҝжү•гӮҸгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°ж”№и‘¬гӮ’гҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘ改葬иЁұеҸҜз”іи«ӢжӣёгҒ«зҪІеҗҚгғ»жҚәеҚ°гӮ’гҒ—гҒӘгҒ„гҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰеҜәйҷўгҒЁжҸүгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

й«ҳйЎҚгҒӘйӣўжӘҖж–ҷгӮ’и«ӢжұӮгҒ•гӮҢгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«гҒҜгҖҒйӣўжӘҖж–ҷгҒЁгҒ—гҒҰдјқгҒҲгӮүгӮҢгҒҹйҮ‘йЎҚгҒ®зҗҶз”ұгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮеҜәйҷўгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ®иІ»з”ЁгӮ’еҜәйҷўгҒҢиІ жӢ…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

йӣўжӘҖж–ҷгҒ®зҗҶз”ұгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒ”йҒәйӘЁгҒ®ж•°гӮ„гҒ”йҒәйӘЁгӮ’з®ЎзҗҶгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹе№ҙж•°гҖҒгҒҠеў“гӮ’е»әгҒҰгҒҹгҒЁгҒҚгҒ®йҮ‘йЎҚгҒӘгҒ©гӮ’иЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҖҒиҮӘеҲҶиҮӘиә«гҒ§зҙҚеҫ—гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°е®¶ж—ҸгҒ«зӣёи«ҮгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгҖҒгҒқгҒ®ж—ҘгҒҜеё°гӮҠгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

еҫҢж—ҘгҖҒеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢгҒ®гҒ«иІ»з”ЁгҒҢгҒӢгҒӢгҒЈгҒҰйҮ‘йҠӯзҡ„гҒ«ж”Ҝжү•гҒҲгҒӘгҒ„гҒӘгҒ©гҖҒзҗҶз”ұгӮ’дјқгҒҲгҒҹгҒҶгҒҲгҒ§ж”Ҝжү•гҒҲгӮӢйҮ‘йЎҚгӮ’дјқгҒҲгҒҰзӣёи«ҮгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ®е ҙеҗҲгҖҒеҜәйҷўеҒҙгҒҢжүҝи«ҫгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒҰгҒҠдә’гҒ„гҒ«зҙҚеҫ—гҒ®гҒ„гҒҸйҮ‘йЎҚгӮ’йӣўжӘҖж–ҷгҒЁгҒ—гҒҰеҢ…гӮ“гҒ§гҒҠжёЎгҒ—гҒ—гҒҰеҶҶжәҖгҒ«еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒҢзөӮгӮҸгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒқгӮҢгҒ§гӮӮзҙҚеҫ—гҒ—гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҖҒејҒиӯ·еЈ«гӮ„改葬е…ҲгҒ«зӣёи«ҮгӮ’гҒ—гҒҹгҒҶгҒҲгҒ§гҖҒгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒЁи©ұгҒ—гҒӮгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§и§ЈжұәгҒ§гҒҚгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еҜәйҷўгҒҢгҒ”йҒәйӘЁгӮ’еў“зҹігҒӢгӮүеҸ–гӮҠеҮәгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«еҚ”еҠӣгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒӘгҒ„

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ„йӣўжӘҖгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«еҸҚеҜҫгҒ—гҒҰгҖҒгҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒҢеҚ”еҠӣгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒӘгҒҸгҒҰ改葬иЁұеҸҜз”іи«ӢжӣёгҒ«зҪІеҗҚгғ»жҚәеҚ°гӮ’гҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒӘгҒ„гҖҒеў“зҹігҒ®ж’ӨеҺ»гғ»е·ҘдәӢгҒ®дҫқй јгӮ’зҹіжқҗеә—гҒ«дҫқй јгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гӮұгғјгӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒҢеҚ”еҠӣгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒӘгҒҸгҒҰ改葬иЁұеҸҜз”іи«ӢжӣёгҒ«зҪІеҗҚгғ»жҚәеҚ°гӮ’гҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҖҒеў“ең°гҖҒеҹӢ葬зӯүгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжі•еҫӢж–ҪиЎҢиҰҸеүҮгҒ®з¬¬2жқЎ2й …1еҸ·гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеёӮз”әжқ‘й•·гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁиӘҚгӮҒгӮӢгҒ“гӮҢгҒ«жә–гҒҡгӮӢжӣёйқўгӮ’改葬иЁұеҸҜз”іи«ӢжӣёгҒЁдёҖз·’гҒ«жҸҗеҮәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§ж”№и‘¬гҒҢиӘҚгӮҒгҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

- еў“ең°гҖҒеҹӢ葬зӯүгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжі•еҫӢж–ҪиЎҢиҰҸеүҮ第2жқЎ2й …1еҸ·

- еў“ең°еҸҲгҒҜзҙҚйӘЁе Ӯ(д»ҘдёӢпҪўеў“ең°зӯүпҪЈгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ)гҒ®з®ЎзҗҶиҖ…гҒ®дҪңжҲҗгҒ—гҒҹеҹӢ葬иӢҘгҒ—гҒҸгҒҜеҹӢи”өеҸҲгҒҜеҸҺи”өгҒ®дәӢе®ҹгӮ’иЁјгҒҷгӮӢжӣёйқў(гҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠйӣЈгҒ„зү№еҲҘгҒ®дәӢжғ…гҒ®гҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒӮгҒӨгҒҰгҒҜгҖҒеёӮз”әжқ‘й•·гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁиӘҚгӮҒгӮӢгҒ“гӮҢгҒ«жә–гҒҡгӮӢжӣёйқў)

еў“ең°гҒ®дҪҝз”ЁиҖ…(зҘӯзҘҖжүҝз¶ҷиҖ…)гҒҜгҖҒеў“ең°гҒ®и·ҜйғЁеҲҶгҒ®еңҹең°гӮ’еҖҹгӮҠгҒҹгӮҠгҖҒйҖҡиЎҢгҒ§гҒҚгӮӢжЁ©еҲ©гҒЁгҖҒеў“зҹігӮ„гҒ”йҒәйӘЁгҒ®жүҖжңүжЁ©гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеёӮз”әжқ‘й•·гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁиӘҚгӮҒгӮӢгҒ“гӮҢгҒ«жә–гҒҡгӮӢжӣёйқўгӮ’еҸ–еҫ—гҒ§гҒҚгӮҢгҒ°гҖҒеў“зҹігӮ’ж’ӨеҺ»гғ»е·ҘдәӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҹгҒ гҒ—гҖҒеҜәйҷўгҒЁгғҲгғ©гғ–гғ«гҒ«гҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒҫгҒҡгҒҜејҒиӯ·еЈ«гҒ«зӣёи«ҮгӮ’гҒ—гҒҰеҜәйҷўгҒЁдәӨжёүгӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒ„гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮеҜәйҷўгҒҢдәӨжёүгҒ«еҝңгҒҳгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҖҒйҒәйӘЁиҝ”йӮ„и«ӢжұӮиЁҙиЁҹгӮ’гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒӢгӮүйҒҺеҺ»гҒ®з®ЎзҗҶиІ»гӮ’и«ӢжұӮгҒ•гӮҢгӮӢ

з®ЎзҗҶиІ»гҒ®ж”Ҝжү•гҒ„гҒҢгҒӘгҒҸгҒҰгҒҠеў“гҒҢж”ҫзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒеҜәйҷўгҒӢгӮүеў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’жұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҖҒйҒҺеҺ»гҒ®е№ҙй–“з®ЎзҗҶиІ»гӮ’и«ӢжұӮгҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

еҜәйҷўгҒЁзөҗгӮ“гҒ еҘ‘зҙ„жӣёгҒ®гҒӘгҒӢгҒ«гҖҒжҜҺжңҲгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒжҜҺе№ҙж”Ҝжү•гҒ„гӮ’гҒҷгӮӢгҒЁиЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҖҒжҜҺжңҲгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒжҜҺе№ҙж”Ҝжү•гҒҶиІ»з”ЁгҒ«гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢзөҰд»ҳгӮ’и«ӢжұӮгҒҷгӮӢжЁ©еҲ©(еӮөжЁ©)гҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

еӮөжЁ©гҒ«гҒҜж¶Ҳж»…жҷӮеҠ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ民法第166жқЎгҒ§гҒҜгҖҒи«ӢжұӮгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒӢгӮү5е№ҙгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜиЎҢдҪҝгҒ§гҒҚгӮӢжҷӮгҒӢгӮү10е№ҙгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒҠеў“гӮ’ж’ӨеҺ»гҒ—гҒҰгҒӢгӮүжңҖеӨ§гҒ§10е№ҙй–“гҒҜе№ҙй–“з®ЎзҗҶиІ»гӮ’и«ӢжұӮгҒ•гӮҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

иЈҒеҲӨгҒӘгҒ©гғҲгғ©гғ–гғ«гҒ«е·»гҒҚиҫјгҒҫгӮҢгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҒ«гҖҒж»һзҙҚгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹз®ЎзҗҶиІ»гҒҜж”Ҝжү•гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

ж°ёд»ЈдҪҝз”Ёж–ҷгҒ®иҝ”йӮ„гғ»йӮ„д»ҳгҒҢгҒ•гӮҢгҒӘгҒ„

гҒҠеў“гӮ’е»әгҒҰгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒЁеў“ең°дҪҝз”ЁеҘ‘зҙ„гӮ’зөҗгӮ“гҒ§гҖҒеў“ең°гҒ®дҪҝз”ЁжЁ©гӮ’еҫ—гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«ж°ёд»ЈдҪҝз”Ёж–ҷгӮ’ж”Ҝжү•гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

ж°ёд»ЈдҪҝз”Ёж–ҷгӮ’еҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒЁеҘ‘зҙ„гӮ’гҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҒ«дёҖжӢ¬гҒ§ж”Ҝжү•гҒЈгҒҹйҮ‘йЎҚгӮ’иҝ”йӮ„гғ»йӮ„д»ҳгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒӘгҒҸгҒҰеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒЁжҸүгӮҒгӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еў“ең°гҒ®дҪҝз”ЁиҰҸеүҮгӮ„гҖҒеҘ‘иҰҸжӣёгҒ®еҶ…е®№гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзөҗи«–гҒҜгҒЎгҒҢгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ®е ҙеҗҲгҖҒж°ёд»ЈдҪҝз”Ёж–ҷгҒҜиҝ”йӮ„гҒ•гӮҢгҒӘгҒ„еҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ

ж°ёд»ЈдҪҝз”Ёж–ҷгӮ’ж”Ҝжү•гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеў“ең°гӮ’ж°ёд»ЈгҒ«жёЎгҒЈгҒҰдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢжЁ©еҲ©гӮ’еҫ—гҒҹгҒ гҒ‘гҒ§гҖҒгҒӮгҒҸгҒҫгҒ§жүҖжңүиҖ…гҒҜеў“ең°гҒ®з®ЎзҗҶиҖ…гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒдҪҝз”ЁиҖ…гҒҜеҜәйҷўгғ»йңҠең’гҒ«еңҹең°гӮ’иҝ”йӮ„гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

зҹіжқҗеә—гҒӢгӮүй«ҳйЎҚгҒӘе·ҘдәӢиІ»гҒ®и«ӢжұӮгӮ’гҒ•гӮҢгҒҹ

дёҖйғЁгҒ®ж°‘е–¶йңҠең’гӮ„еҜәйҷўеў“ең°гҒӘгҒ©гҖҒеў“зҹігҒ®ж’ӨеҺ»гғ»е·ҘдәӢгӮ’дҫқй јгҒҷгӮӢзҹіжқҗеә—гҒҢжҢҮе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҖҒзӣёе ҙгӮҲгӮҠй«ҳйЎҚгҒӘе·ҘдәӢиІ»гӮ’и«ӢжұӮгҒ•гӮҢгӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

йҒҺеҺ»гҒ«гҖҒеҜәйҷўгҒ®жҢҮе®ҡзҹіжқҗеә—гҒҢгҒҠе®ўгҒ•гҒҫгҒ«й«ҳйЎҚгҒӘе·ҘдәӢиІ»з”ЁгӮ’и«ӢжұӮгҒ—гҒҰгҖҒд»ЈйҮ‘гҒ®дёҖйғЁгӮ’еҜәйҷўгҒ«е ұй…¬гҒЁгҒ—гҒҰжёЎгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹдәӢдҫӢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

жҢҮе®ҡзҹіжқҗеә—гҒ§гҖҒгҒ»гҒӢгҒ®зҹіжқҗеә—гҒ«еў“зҹігҒ®ж’ӨеҺ»гғ»е·ҘдәӢгӮ’дҫқй јгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҖҒгҒ»гҒӢгҒ®зҹіжқҗеә—гҒ«зӣёи«ҮгӮ’гҒ—гҒҰиҰӢз©ҚгӮҠгӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒЈгҒҰи«ӢжұӮйҮ‘йЎҚгӮ’жёӣгӮүгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶзӣёи«ҮгӮ’гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

зӣёи«ҮгҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҒҸгӮҢгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҜгҖҒж¶ҲиІ»иҖ…гӮ»гғігӮҝгғјгӮ„ејҒиӯ·еЈ«гҒ«зӣёи«ҮгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҒҠгҒҷгҒҷгӮҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

зҹіжқҗеә—гҒ«гӮҲгӮӢгҒҡгҒ•гӮ“гҒӘе·ҘдәӢгӮ„дёҚжі•жҠ•жЈ„гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгғҲгғ©гғ–гғ«гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹ

еў“зҹігғ»ж’ӨеҺ»е·ҘдәӢгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҚгҒ«гҖҒйҡЈгҒ®гҒҠеў“гӮ„еў“ең°гҒ®е…ұз”ЁйғЁгӮ’гӮ’еӮ·гҒӨгҒ‘гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖҒж’ӨеҺ»гҒ—гҒҹеў“зҹігӮ’з”ЈжҘӯе»ғжЈ„зү©гҒЁгҒ—гҒҰеҮҰзҗҶгҒӣгҒҡгҒ«дёҚжі•жҠ•жЈ„гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖҒз¶әйә—гҒ«жӣҙең°гҒ•гӮҢгҒҡгҒ«гҒқгҒ®гҒҫгҒҫж”ҫзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгӮұгғјгӮ№гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒӮгҒҸгҒҫгҒ§дҫқй јиҖ…гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰеӮ·гҒӨгҒ‘гҒҹеҪ“дәӢиҖ…гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒиЁҙиЁҹгӮ’иө·гҒ“гҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒдәүгҒ„гҒ”гҒЁгҒ«е·»гҒҚиҫјгҒҫгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶеҸҜиғҪжҖ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

иҮӘеҲҶгҒ§зҹіжқҗеә—гӮ’йҒёгҒ¶гҒЁгҒҚгҒҜгҖҒе„ӘиүҜзҹіжқҗеә—гҒҢеҠ е…ҘгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе…Ёе„ӘзҹігҒ®зҹіжқҗеә—гҒӢгӮүйҒёгҒ¶гҒЁе®үеҝғгҒ§гҒҚгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

- еҫҢжӮ”гҒ—гҒӘгҒ„еў“гҒҳгҒҫгҒ„

вҶ“ең°еҹҹжңҖе®үеҖӨгӮ’жӣҙж–°дёӯвҶ“

жңҖе®үеҖӨгҒ§еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢ

гҒҠйӣ»и©ұгҒ§зӣёи«ҮеҸ—д»ҳдёӯ

- еҫҢжӮ”гҒ—гҒӘгҒ„еў“гҒҳгҒҫгҒ„

- жңҖе®үеҖӨгҒ§еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢ

- 050-5497-6660

вҶ“гҒ©гҒ“гӮҲгӮҠе®үгҒ„жңҖе®үеҖӨгҒ«жҢ‘жҲҰдёӯвҶ“

гҒҠйӣ»и©ұгғ»LINEгҒ§гӮӮзӣёи«ҮгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ§гӮҲгҒҸгҒӮгӮӢиіӘе•Ҹ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒҷгӮӢгҒ®гҒ«гҒ„гҒҸгӮүгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢпјҹ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ®иІ»з”ЁгҒҜгҖҒеў“зҹігӮ’е·ҘдәӢгғ»ж’ӨеҺ»гҒҷгӮӢгҒҫгҒ§гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢиІ»з”ЁгҒ®з·ҸйЎҚгҒҜ30дёҮеҶҶпҪһ100дёҮеҶҶзЁӢеәҰгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеў“зҹігҒӢгӮүеҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҹгҒ”йҒәйӘЁгӮ’з®ЎзҗҶгғ»дҫӣйӨҠгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҖҒгҒ•гӮүгҒ«гҖҒ3дёҮеҶҶпҪһ200дёҮеҶҶзЁӢеәҰгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ”йҒәйӘЁгҒ®ж•°гӮ„йӣўжӘҖж–ҷгҒ®йҮ‘йЎҚгҖҒгҒҠеў“гҒ®и§ЈдҪ“гғ»ж’ӨеҺ»гҒҷгӮӢе ҙжүҖгҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиІ»з”ЁгҒҢгҒЎгҒҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ—гҒҹеҫҢгҒ®гҒҠйӘЁгҒҜгҒ©гҒҶгҒӘгӮӢпјҹ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҹеҫҢгҒ«еў“зҹігҒӢгӮүеҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҒҹгҒ”йҒәйӘЁгҒҜгҖҒж°ёд»ЈгҒ«з®ЎзҗҶгғ»дҫӣйӨҠгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгӮӢж°ёд»ЈдҫӣйӨҠеў“гғ»жЁ№жңЁи‘¬гғ»зҙҚйӘЁе ӮгҒ«зҙҚйӘЁгҒҷгӮӢгҖҒеҲҘгҒ®гҒҠеў“гҒ«з§»еӢ•гҒҷгӮӢ(改葬)гҖҒиҮӘе®…гҒ§жүӢе…ғдҫӣйӨҠгҒҷгӮӢгҖҒжЈ®жһ—гғ»жө·жҙӢж•ЈйӘЁгҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгҒ®ж–№жі•гҒ§з®ЎзҗҶгғ»дҫӣйӨҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ®гғҮгғЎгғӘгғғгғҲгҒҜпјҹ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ®гҒ„гҒЎгҒ°гӮ“гҒ®гғҮгғЎгғӘгғғгғҲгҒҜгҖҒй–үзңјдҫӣйӨҠгҒ®гҒҠеёғж–Ҫгғ»еў“зҹігҒ®ж’ӨеҺ»д»Јгғ»еҮәйӘЁдҪңжҘӯд»Јгғ»йҒәйӘЁгҒ®з§»йҖҒиІ»з”Ёгғ»йӣўжӘҖж–ҷгҒҢ50дёҮеҶҶпҪһ100дёҮеҶҶзЁӢеәҰгҒӢгҒӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁиЎҢж”ҝгҒ®жӣёйЎһжүӢз¶ҡгҒҚгӮ„иҸ©жҸҗеҜәгҒ®гҒҠеқҠгҒ•гӮ“гҒЁгҒ®зӣёи«ҮгҒӘгҒ©жүӢй–“гҒҢгҒӢгҒӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒӘгҒ„гҒЁгҒ©гҒҶгҒӘгӮӢпјҹ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒӣгҒҡгҒ«гҒҠеў“гӮ’ж”ҫзҪ®гҒ—з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒЁгҖҒгҒҠеў“гҒҢиҚ’гӮҢгҒҰеҜәйҷўгғ»йңҠең’гӮ„гҖҒе‘ЁгӮҠгҒ®гҒҠеў“гҒ«иҝ·жғ‘гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰгғҲгғ©гғ–гғ«гҒ«гҒӘгӮӢгҖҒеў“ең°дҪҝз”ЁиҖ…гҒ®ж„Ҹеҝ—гҒӘгҒҸеў“зҹігҒҢж’ӨеҺ»гҒ•гӮҢгӮӢгҖҒиІ»з”ЁгҒ®ж”Ҝжү•гҒ„зҫ©еӢҷгҒҢзҷәз”ҹгҒ—з¶ҡгҒ‘гӮӢгғӘгӮ№гӮҜгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ®иІ»з”ЁгҒҜиӘ°гҒҢеҮәгҒҷпјҹ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ®иІ»з”ЁгҒҜгҖҒзҘӯзҘҖ(ж•…дәәгҒ®еҶҘзҰҸгӮ’зҘҲгҒЈгҒҰжӯ»иҖ…гӮ’葬гӮӢ葬е„ҖгҒӘгҒ©зҘһгҖ…гӮ„зҘ–е…ҲгӮ’гҒҫгҒӨгӮӢзҘӯгӮҠ)гӮ’дё»е®°гҒҷгӮӢдәә(зҘӯзҘҖдё»е®°иҖ…)гҒҢиІ жӢ…гҒ—гҒҹгҒ»гҒҶгҒҢгҒ„гҒ„гҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒҫгҒҷгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢ30дёҮеҶҶпҪһ100дёҮеҶҶзЁӢеәҰгҒ®иІ»з”ЁгӮ’еҖӢдәәгҒ§жҠұгҒҲиҫјгӮҖгҒ®гҒҜеӨ§гҒҚгҒӘиІ жӢ…гҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгҒҠеў“гӮ’е®ҲгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹйҒәж—Ҹгғ»иҰӘж—ҸгҒ«зӣёи«ҮгҒ—гҒҰеҚ”еҠӣгӮ’жұӮгӮҒгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢзҗҶз”ұгҒҜпјҹ

еў“гҒҳгҒҫгҒ„гӮ’гҒ—гҒҰгҒ”йҒәйӘЁгӮ’гҒ»гҒӢгҒ®зҙҚйӘЁе…ҲгҒ«з§»гҒҷгҒӢгҒҹгҒҢеӨҡгҒ„зҗҶз”ұгҒҜгҖҒгҒҠеў“гӮ’з¶ҷгҒҗеӯҗеӯ«гҒҢгҒ„гҒӘгҒ„家ж—ҸгҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҖҒйғҪеёӮйғЁгҒ«дәәеҸЈгҒҢйӣҶдёӯгҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгҒҠеў“гҒ®з®ЎзҗҶгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„家ж—ҸгҒҢеў—гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ